生平簡介

宋瑞珍醫師是史丹佛大學和加州大學舊金山分校 (UCSF) 心血管醫學名譽教授。此前,他曾擔任史丹佛大學醫學中心「心臟電生理學和心律不整部」主任(1991-2001 年)。宋醫師畢業於國立台灣大學(1968 年),在威斯康辛大學完成住院醫師訓練(1970-72 年),並在邁阿密大學任職心臟病學研究員 (Fellow)(1972-74 年)。從那時起,他致力於臨床心臟電生理學研究。宋醫師率先區分人類房室結雙通路在解剖學上的位置,為導管消融治療房室結折返性心動過速奠定基礎(1981年)。隨後,他在臨床電生理學實驗室中描述了室性心動過速與治療方案相關的三種形式,即折返性 (Reentry)、增強自律性 (Enhanced automaticity) 和觸發活動 (Triggered activity)(1983年,1988年)。 1985年,他升等為加州大學舊金山分校醫學正教授(1981-91年)。 2001年至2007年,宋醫師返回台灣,擔任國立成功大學醫學院院長兼副校長。在過去的40 年裡,他撰寫與合著共200 多篇原創論文和66 篇關於心律不整機制和治療的特邀章節和專著,最終出版了「心律不整管理的基本方法」專書 ( “Fundamental Approaches to the Management of Cardiac Arrhythmias”- 2000年)。

謹將此回憶錄獻給我的內科學導師 George Magnin教授 (University of Wisconsin) 和 心電生理學導師Agustine Castellanos, Jr. 教授 (University of Miami)。獻給所有在我的職業生涯中協助過我的神差天使們 (godsent angels)。最後,獻給我的父母,宋森藤先生和林冰沁夫人, 還有我的妻子貴榮;非常感激他們三位的犧牲和照顧。

前言

無私傳承

醫學是一門結合科學與藝術的學科,而宋瑞珍教授以其學術成就、臨床專業與教育熱忱,深刻詮釋醫學的真正價值。他是國內外學術與醫學界共同敬仰的典範,其醫學旅程跨越台灣與國際舞台,留下了深遠的足跡,也為醫學發展奠定堅實的基石。作為後輩,我無比敬佩宋教授一生在學術與醫療上的卓越貢獻。

宋教授的醫學旅程始於台灣大學醫學系,隨後在威斯康辛大學接受內科住院醫師訓練,於邁阿密大學展開心臟病學與臨床心電生理學研究,並在史丹佛大學擔任內科教授及心臟電生理學主任期間,完成多項開創性的研究。宋教授在心律不整與心電生理學領域的貢獻,改變診斷與治療方式,為國際醫學界帶來重要突破,並促進相關領域的學術探索與臨床應用。

回到台灣後,宋教授擔任成功大學副校長與醫學院院長,融入國際醫學的先進理念,為我國醫學教育與研究灌注新能量。他以其遠見卓識推動醫學教育改革,強調醫學應該兼顧學術深度與社會責任,醫學教育不應僅限於專業知識的傳授,更應注重醫學生的人格養成與人文素養。這些理念使無數學生受益,也讓醫學教育更能滿足社會需求,實現學術與實踐的緊密結合。宋教授以醫學人的堅持與熱忱,為台灣醫學教育與研究帶來深遠影響;以謙遜與仁愛,啟發無數人對生命的珍視與尊重。他的故事提醒我們,醫學不僅是一門學問,更是一份對生命的承諾與責任。

如今,宋教授透過個人網站(https://rsung.org),以嶄新的方式分享他的專業知識與人生經驗,持續投入醫學與教育的傳承。透過心電圖案例的解析,將複雜的醫學轉化為易於理解且實用的內容;透過勵志圖片的呈現,展現藝術與自然的力量,引導我們對生活與生命之美的感知;透過人生旅程的分享,他帶領讀者了解一位醫學教育家如何以堅持與初心迎接挑戰、追求卓越。這個網站結合學術深度與生命哲學,對醫學生與年輕醫師來說,是引領學習方向的重要資源;對所有關注醫學與生命的人而言,則是一個提供思考與汲取知識的寶庫。誠摯推薦大家走進宋教授的網站,感受他豐富的智慧與熱情,重新認識醫學與生命的深刻意義!

國立成功大學校長 沈孟儒講座教授

首先恭喜宋瑞珍教授於其部落格發表回憶錄,深感敬佩。宋瑞珍教授是國際知名的臨床心臟電生理學專家,早年他在美國從事心臟病學與臨床心電生理學的研究,為心臟電生理的蓬勃發展奠定了重要基礎;此回憶錄詳實記錄了宋教授從住院醫師訓練至成為臨床專家的歷程,在回憶錄中,他帶領大家走進他的心臟電生理學世界,分享他在臨床及學術研究工作中所遇到的種種挑戰與突破;字裡行間,充分展現其對醫學的執著,以及對科學奧秘探索的熱情。

對於當代台灣年輕一輩的心臟科醫師,甚至是全體新生代醫師而言,宋教授的臨床與學術發展歷程,可以提供重要的啟發與力量,讓大家對自己的醫學生涯規劃會有更多的思考。爾後宋教授回到台灣,擔任國立成功大學的副校長與醫學院院長,投身於台灣醫學教育的改革。他深信醫學教育不僅要注重專業知識的傳授,更要培養學生的倫理素養和人文關懷。宋教授的回憶錄中,記錄了他在醫學教育道路上,有關教學和管理等方面的經驗和心得;同時也對台灣醫學教育提出了深刻的思考。

值得一提的是,在宋教授的部落格中,分享了許多他多年來所收集的心電圖教案,通過這些心電圖教案的研讀,可以培養醫師的心電圖判讀能力和臨床思維,洞察疾病的本質,進一步挽救病患的生命。近年來台灣心臟學會在甄選心臟專科醫師的考試中,發現部分年輕心臟科醫師於基本身體檢查及心電圖判讀能力方面有待加強,此一現象值得台灣各大心臟科教學訓練醫院重視。在此,誠摯推薦心臟科教師善用宋教授部落格中整理完善的心電圖教案,結合多元教學策略,協助學生深入理解心電圖判讀與臨床應用。受訓中的年輕醫師亦可自行研讀,以提升學習效率。

最後我衷心希望,宋瑞珍教授的部落格及回憶錄能夠激勵更多台灣年輕醫師投身心臟醫學的臨床服務與研究,傳承心臟科前輩醫師們的優良傳統,為台灣的心臟醫學發展貢獻自己的力量。

中華民國心臟學會 理事長 李貽恒 教授

序言

「千里之行,始於足下。」- 老子

我的旅程始於那一步:作為一名年輕醫生離開台灣,懷揣著雄心壯志和夢想。當飛機起飛時,那種興奮和忐忑交織的感覺是如此深刻,離開所有熟悉的事物,跳入未知的世界。我當時並不知道,這一步將引領我走向一個由意外挑戰、堅定信念和對知識的不懈追求所定義的人生。

這本回憶錄見證了人與人之間聯繫的變革力量,以及那些照亮我道路的「上帝派來的天使」。正如俗話所說:「人生是一系列意想不到的經歷。堅持追求夢想可以讓你遇到提供支持和指導的不可思議的人(上帝派來的天使)。這些相遇可能感覺像是命運,讓你不禁想知道是否存在一種隱藏的模式,或者只是陌生人的善意,由某個塑造你旅程的人派來。」

這些頁面分享了我在美國醫學教育體系中航行的經歷,接受整體醫學原則,以及在臨床心臟電生理學領域開創突破。更重要的是,我回顧了塑造我職業生涯的關鍵時刻和非凡導師。這是一個關於努力工作、信念和奉獻的故事,所有這些都受到導師無價影響的指引。

學術和個人的奧德賽之旅(1969-2012)

這本回憶錄記錄了我的學術旅程,詳細介紹了:

- 醫學教育:我醫學生涯的基礎。

- 教學與研究:我對培養下一代和推進心臟病學領域的貢獻,特別是臨床心臟電生理學。

- 行政責任:我在美國和台灣的角色,塑造醫療機構和實踐。

- 臨床實踐:從內科醫生到心臟病專家和心臟電生理學家的演變,重點關注整體護理。

通過這些經歷,我旨在提供臨床醫學和臨床心臟電生理學的見解,強調以下方面的重要性:

- 信念、毅力和韌性在克服障礙中的作用。

- 導師制作為促進專業和個人成長的催化劑。

- 擁抱生活中的意外轉折,認識到沿途出現的「上帝派來的天使」。

目的和靈感

撰寫這本回憶錄的主要目的是向那些在我的旅程中支持我的人表達衷心的感謝。我也希望:

- 激勵有抱負的醫療專業人士和任何希望在其領域產生有意義影響的人。

- 分享從文化和專業轉變中學到的教訓。

- 提供一個窗口,讓人們了解臨床心臟電生理學的世界。

願這個故事鼓勵你追求夢想,培養有意義的聯繫,並認識到生活中意外經歷所蘊含的非凡潛力。

宋瑞珍

致謝

在此,我衷心感謝王致權醫師和純青社會基金會慷慨支持建立我的初始線上部落格,其中包括這本回憶錄。他們對我的故事的信任和支持彌足珍貴。我也要衷心感謝前國立成功大學醫學院微生物及免疫學研究所教授兼副院長何漣漪,感謝她對這本回憶錄中文版的寶貴協助。

起程

1961年,當我進入國立台灣大學醫學院時,我期望成為一名技術精湛、富有同情心的醫生。這個七年的教育課程包括通識 (兩年)、基礎醫學 (兩年)和臨床培訓。臨床培訓包括見習 (clerkship) (兩年) 和實習 (internship),最終獲得醫學學士學位 (類似於英國和德國的醫學教育系統)。

在我見習 (五年級生) 的時候,一位虔誠的基督徒同班同學張兆安帶我去了位於醫學院附近的「教會聚會所」。在那裡,我認識了聖經中所記載的耶穌基督, 以及祂和祂門徒的教導。我記得每天早上5點30分左右,我們就熱誠地聚集在教會長老楊基銓、劉秀華夫婦的家裡, 在他們的指導下祈禱和研讀聖經,我們親密地稱他們為“楊爸爸和楊媽媽”。他們一起向我介紹了基督是 「愛和寬恕」的教義。這種宗教信仰特別在當時台灣實施戒嚴的政治氛圍中,引起了我內心的共鳴。目睹了社會的不安和人民的苦難,我在傳遞希望的信息中找到了安慰。 1966年5月,我接受洗禮,正式成為基督徒。這是我人生 中一個重要的轉捩點,標誌著一個更有意義的生命旅程的開始。

耶穌回答說:「我就是道路、真理、生命。若不藉著我,沒有人能到父那裡去。」 – 約翰福音 14:6

「凡勞苦單重擔的人可以到我這裡來,我就使你們得安息。我心裏柔和謙卑,你們當負我的軛,學我的樣式,這樣,你們心裏就必得享安息。」 – 馬太福音 11:28-29 (和合本)

醫院實習 (Internship) 堅固了我對醫學的熱愛

實習醫生在住院醫師指導下工作,獲得與病人接觸的實務經驗。當時,實習醫生要抽血,也要用顯微鏡分析血液、尿液和糞便樣本。在兒科輪調期間,我遇到了一個具有挑戰性的病例。一名16歲的台灣原住民少年出現心智遲緩的症狀。因為他的眼底可看到視乳頭水腫 (papilledema) ,表示顱內壓 (intracranial pressure) 升高。我懷疑他患有腦腫瘤,但腦部掃描的結果卻是正常,令我感到困惑。於是,我決定做脊椎穿刺取脊髓液。由於這手術有引發腦疝氣 (brain herniation) 的風險,在準備好可能必須注射生理食鹽水補救的情況下,小心翼翼地進行。脊髓液的顯微鏡檢查發現了許多異於紅血球和白血球的圓形細胞 。我猛然想起、這少年是山區農場的工人,很可能感染了隱球菌 (cryptococcal infection),立即借用實驗室的印度墨水 (Indian ink)進行快速檢查 ,看到了具莢膜 (encapsulated) 的酵母菌細胞,證實了我的推測。第二天,我向兒科報告了這個隱球菌性腦膜炎(cryptococcal meningitis) 的發現,讓他們感到驚訝。這少年幸運地接受了抗隱球菌的有效藥物- 兩性黴素 B (amphotericin B)。在他的治療過程中,我獲知了兩性黴素 B 的潛在副作用,特別是其腎毒性 (nephrotoxicity),導致急性腎損傷 (acute kidney injury) 、低血鉀 (hypokalemia)、低血鎂 (hypomagnesemia) 症等。

接著、內科有一名 36 歲女性以「急性肝炎」的症狀住院。這個病例給我上了寶貴的一課,讓我了解到一種病因可以多樣的症狀呈現。儘管最初的印象是「急性肝炎」,她凝視的眼睛和手部的顫抖,促使我要求進行甲狀腺功能檢查。雖然病毒性肝炎是一種可能性,但測試病毒的結果都呈陰性。甲狀腺功能檢查的結果倒揭露了真正的病因是「甲狀腺功能亢進伴甲狀腺風暴」 (hyperthyroidism with thyroid storm),而得以對症下藥。難怪有人說「病人是醫生最好的教師」。

此案例凸顯了甲狀腺功能亢進的廣泛影響。它會損害許多器官系統,包括心血管、神經、肝、胃腸、表皮系統等。在某些情況下,它甚至可能導致心臟衰竭 (heart failure),心房顫動 (atrial fibrillation),長期並可能對心肌造成損害(心肌病變[ cardiomyopathy])。此外,在甲狀腺機能亢進引起的高心輸出量 (high cardiac output) 狀態下,由於 肺循環和體循環容量之間的不匹配,可能導致臨床表現以右心衰竭 (right-sided heart failure) 為主。

我的實習輪調範圍除了兒科和內科、也包括外科、婦產科和耳鼻喉科,使我得面對各種不同的醫療挑戰。 但自始至終,我都著迷於心電圖(ECG)的易用性,及其診斷心肌缺血和梗塞等心臟病與電解質失衡等相關問題的能力。 我特別感興趣的是心電圖變化如何根據冠狀動脈區域來定出這些病變的位置(前部、前間隔等)。當時,我偏重在依照既定準則 (standard criteria) 識別心電圖的各種病變模式 (patterns),但我知道我需要更深入研究向量(3 維視)心電圖 (vectorcardiography),以及潛在的細胞變化。

我的實習階段達到了令我欣喜的高峰。 在「實習之夜」(Intern Night) 上,我被醫學院評選為 “年度實習醫生”(Intern of the Year)。 這個讚譽激發了我對內科醫學的熱情,並點燃了我專攻心臟病學的想望。

出國的決定

身為實習醫生,我每週固定參加在台大醫院第七講堂舉行的講座和臨床病理學會議(clinical-pathological conference [CPC]),並積極參與會後討論。這些講座和會議涵蓋了廣泛的醫學領域,為我提供了寶貴的學習機會。

我特別喜歡有邀請國際講員參加的會議。他們常帶來更具國際視野的觀點和更深入淺出的解釋,特別是有關電解質失衡、神經系統疾病和流行病學等複雜的主題。例如,一位來自美國的腎臟病專家分享了他對低鈉血症 (hyponatremia) 的獨特見解,而讓我對這一狀況有更全面和深入的理解。此外,一些在國外接受培訓的年輕教師也經常在會議上發表演講。他們不僅分享了最新的醫學研究成果,也結合許多親身經驗的臨床案例;豐富的演講內容足以啟發思維,讓我受益匪淺。

這些經歷堅定了我到海外,特別是美國,接受訓練的願望。我相信,在更加國際化的環境中學習,將能使我獲得更廣闊的視野和更深入的知識,得以應用在未來行醫之時,為患者提供更好的醫療。

單克敏醫師:台大小兒心臟病學的先驅

在教職人員中,兒科講師單克敏醫師給我留下了特別深刻的印象。 單醫師是台灣大學醫學院的畢業生 (據信是 1961畢業),後來在邁阿密大學接受了為期三年的心臟病學專科訓練 (cardiology fellowship)。 回到 台灣大學醫學院後,她意識到心導管技術 (cardiac catheterization) 需要改進。 她積極主動地開始對兒科和內科教師進行這項關鍵技能的培訓。 在床邊,她耐心地向實習醫生和住院醫師傳授心臟聽診的技巧。 在CPC中,她分析心導管所得的血流動力學 (hemodynamics) 數據,準確診斷出各種先天性心臟疾病 (congenital heart diseases),讓病理科主任葉𥌓教授大為驚嘆。 難怪單醫師贏得了大多數學生和醫師們的尊重和讚賞。當我去見她並表達我對心臟病學的興趣時,她鼓勵我出國。

單醫師在台灣大學醫學院擔任講師十一年。 雖然不清楚她未能升等的原因,但與性別、省籍(她不是台灣人)偏見,或跟上級教師的性格差異等因素可能有關。 值得注意的是,在那個時代,台灣學術界保留了日本職等結構的某些面向。醫學領域盛行傳統的學徒模式和大男人主義。 多年後,我得知單醫師已返回美國,並在巴爾的摩的聖十字醫院 (Holy Cross Hospital, Baltimore, Maryland) 工作。 可悲的是,我還聽說她經歷了一段憂鬱期之後過世了。

最近,在回顧 台灣大學醫學院的官方歷史時,我驚訝地發現沒有提及單醫師的貢獻。 她在兒科和內科建立心導管檢查團隊的努力,標誌著台灣大學醫學院心臟學科發展的一個重要里程碑。 這項遺漏引發了人們對歷史記錄完整性的質疑,即使在當代也是如此。

逃出迷宮:離開台灣

1969 年,在戒嚴期間要離開台灣,感覺就像在走迷宮。 政府的出國政策讓我陷入兩難的窘境。 內政部要求像我這樣的醫學畢業生必須先在國內服務滿兩年,而教育部則允許非醫學畢業生立即出國,但前提是妻子要在出國一年半後才能隨行。 我和妻子貴榮決定一起離開,於是規畫了一個策略。

首先,我通過了托福考試 (TOFEL) 和留學資格考試,然後拿到了美國大學的I-20入學表格。 根據這些文件,教育部核發給我留學護照。 同時,貴榮以探訪堂兄曾國華醫師為由,透過內政部華僑事務委員會取得了訪客護照。 隨後,我申請到美國一家醫院當輪調實習醫生。

一收到這家醫院的工作合約,我就放棄了 I-20,然後以夫妻的名義,向 美國大使館申請他們發給參與交流或培訓的人及其配偶的 J1 和 J2 簽證。慶幸地, 我們成功了。 1969年8月28日,我們登上了從台北飛往密西根州底特律的第一班國際航班,這是我們永遠不會忘記的旅程。當飛機航向天際,一種苦樂參半的感覺籠罩著我。 我們經歷的迷宮般的出國手續,讓我們體認到戒嚴法所帶來的諸多限制。 然而,在如釋重負的同時,一股矛盾的情緒席捲了我們;赴美展開新生活的興奮與離開家郷和父母的悲傷,在我們內心激烈地交戰。

邦塞庫斯醫院 (Bon Secours Hospital)- 輪調實習 (Rotating Internship)(1969年9月1日 – 1970年6月30日)

底特律 (Detroit) 是我們前進美國的門戶。 飛抵底特律後,韋恩州立大學 (Wayne State University) 工程學院的林春如教授來迎接我們,熱情地將我們從機場載到格羅斯波恩特 (Grosse Pointe) 。那是底特律一個風景優美,臨聖克萊爾湖 (Lake St. Clair) 的寧静住宅區,與喧囂的城市形成鮮明的對比。 這個小鎮以汽車大王Henry Ford和他的醫療中心 (Henry Ford Hospital) 聞名。 我們的新家是Mrs. Madeline McGrath 家裡的一個房間,距離我工作的 Bon Secours 醫院只有幾個街區。Bon Secours 醫院的醫學教育主任Richard C. Connelly醫師也來歡迎我們。非常感謝堂兄曾國華和堂嫂蘇洋子女士 (Mrs. Carol Yangzi Su) 在我們抵達之前就安排好了這一切。國華堂兄當時是威斯康辛大學 (University of Wisconsin) 精神病學的住院醫師, 而林春如教授是他的高中同學。

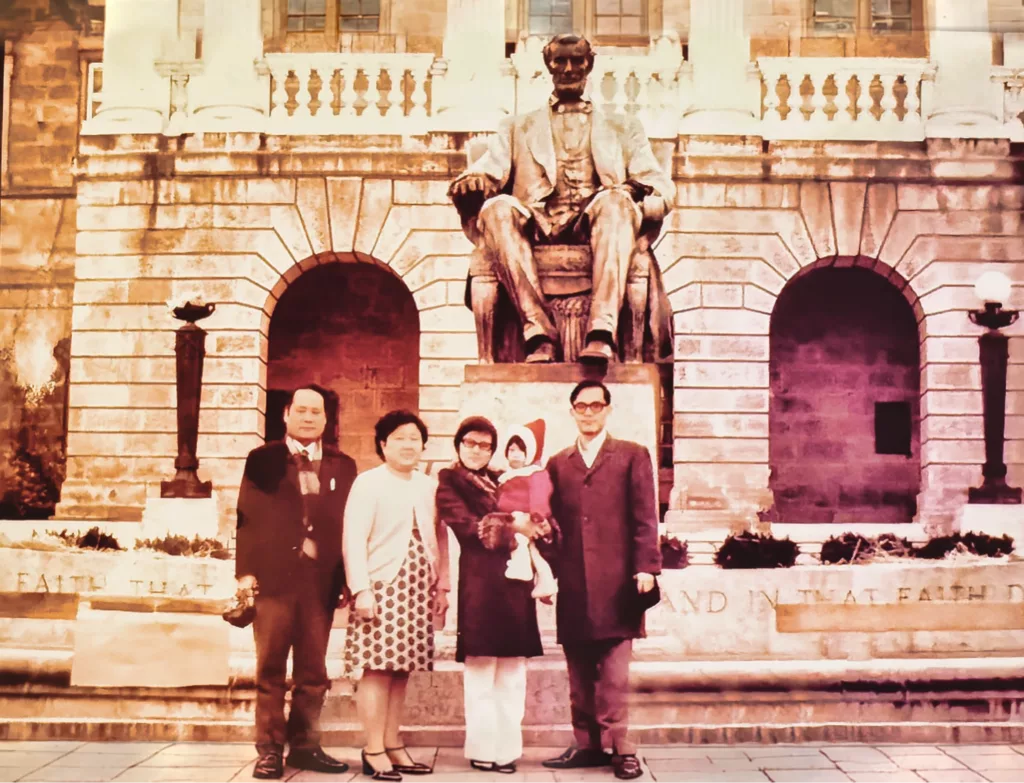

偕同Mrs. McGrath(右一)及另一位來自菲律賓的實習生Aguila拜訪Connelly女士(左二)。

邦塞庫斯醫院 (Bon Secours Hospital)

這個擁有 150 張床位的天主教小醫院成為我在美國的第一份工作場所。“Bon Secours”在法語中的意思是“好幫助”,即“對有需要的人的好幫助”。Bon Secours醫院有超過 50 位執業醫生,涵蓋各個專業領域,每年與韋恩州立大學 (Wayne State University) 合作培訓約 13 名實習醫生和住院醫師。這裡的輪調實習計劃是我成長的基石。它不僅提供了學習醫學的機會,還提供了學習英語和美國醫療保健的細微差別的機會,是段令人振奮的經歷。我前後輪調了五個部門:內科、外科、兒科、婦產科和急診。每天與病人和工作人員的互動,磨練了我的醫療技能,也幫助我掌握了醫學術語的正確英語發音,最終取代了我在台灣學到的日本口音。

住院醫師和實習醫生(前排右一:首席住院醫師 John Muir。我站在後排左三)。

我在台灣 所學的 知識和醫療技能證實是很有用的;Dr. Richard C. Connelly和很多執業醫師很快認可了我的專業知識。我在臨床病理討論會 (CPC)中正確地指出羊水栓塞 (amniotic fluid embolism ) 是一名年輕女性產後死亡的原因,並在另一名患者、透過分析血流動力學數據 (hemodynamic data) 、準確的診斷出肺靜脈血栓形成(pulmonary venous thrombosis) 、這讓他們相當驚呀。在急診室、很多醫師(大多數非心臟科醫師)經常諮詢我如何解讀病人的心電圖 (ECG)。我自信地幫助他們辨識心肌缺血、梗塞、心律不整、電解質失衡等潛在情況 , 因此我的聲譽不斷提高 ,贏得了“Rui”的暱稱。最後,我一篇有關人工起搏器演變 (evolution of artificial pacemaker) 的論文報告贏得頭獎150美元獎金。

1969年9月,我開始申請美國內科住院醫師培訓 (medical residency),遺憾的是,我最初申請的19 所大學附設醫院都拒絕了我。不過,堅持不懈終有回報;底特律的兩家私立醫院哈珀 (Harper) 和威廉博蒙特 (William Beaumont) 通過了我的申請。醫院的歷史,是我在做抉擇時一個重要的考量。Harper Hospital曾是 1930 年代頂尖的醫療中心;這個歷史紀錄使我對它頗為嚮往。事後回看,語言和文化的障礙,以及缺乏該國的碩、博士學位,是我在美國開展學術醫學職涯所面臨的挑戰。儘管遭遇了挫折,但我仍毫不退縮,我相信上帝會有最好的安排。Harper Hospital的住院醫師培訓項目與Bon Secours一樣,都與Wayne State University合作,這讓我感到欣慰,也為我開展醫學旅程的下一篇章做好了準備。

威斯康辛州麥迪遜 (Madison, Wisconsin) 令人難忘的新年訪問

1970新年,我和貴榮前往Madison, Wisconsin探望國華堂哥和洋子堂嫂。這個美麗的大學城 (University of Wisconsin at Madison),四周環繞著白雪覆蓋的湖泊和山丘,是一幅令人難以忘懷的景象,尤其是在新年假期的時候。我也在這裡第一次目睹在結凍的湖上冰釣 (ice-fishing) 的奇觀!溫暖不僅來自風景;我們住在堂哥、堂嫂的公寓,並遇到了他們可愛的女兒,芳妮 (Fanny) 和薇妮 (Winin)。

然而,訪問的亮點是參加了精神病學系主辦的晚宴。自此,命運悄悄地改變了我的生活軌跡。晚宴中,我意外地遇到了Milton Miller教授(1932-2023)。這位33歲就當上精神病學系主任的教授用中文向我打招呼,說:“你好嗎!”他瞭解我的處境後用中英文混雜的方式表達同理心,並提供了寶貴的建議。

更重要的是,他還安排我與威斯康辛大學醫學院內科系主任Robert F. Schilling教授(1919-2014)會面。Schilling這個名字讓我想起我在台灣學到的席林 (Schilling) 試驗。它用於檢測惡性貧血 (pernicious anemia) 等維生素 B12 缺乏症。會見了這兩位重要人物 – Milton Miller 教授 (一位在 23 歲時獲得醫學博士學位的奇才)和Robert F. Schilling教授(一位以研究維生素 B12 和遺傳性球狀細胞症 [hereditary spherocytosis] 而聞名的學術醫學領袖),讓我頗感榮幸,而且結果證明,這是我學術醫學生涯的轉捩點。當時我還不知道這次訪問有可能重塑我的未來!

懷着追求學術臨床醫學生涯的渴望,我拜訪了和藹可親的Robert F. Schilling教授。雖然他對我剛來到美國不久(四個月)持謹慎的態度,但他建議我向他提出內科住院醫師培訓的申請。我立刻寫信給母校台灣大學醫學院的生理學科主任彭明聰教授和兒科學科主任陳烱霖教授,請他們幫我寫推薦函。我特別向他們強調我在台大醫院實習期間的成就 –辨識出一例cryptococcal meningitis的病例,並且獲得了“年度實習醫生” (Intern of the Year) 的殊榮。

除了樂觀面對,我還存著一絲信心 (A touch of faith) 。回到Bon Secours 醫院後,我將情况告知了 Richard C. Connelly醫師。他對我内科和心臟病學的潛力極為印象深刻,熱心地寫了一封長達三頁的强力推薦函 。Richard C. Connelly醫師的信與來自台灣的兩封信一起,壯大了我的信心。

大膽的一步和改變人生的決定

經過了三個月令人煎熬的等待,我仍没有收到Robert F. Schilling教授的任何消息。1970 年 3 月底左右,Bon Secours 的總住院醫師 (chief resident) John Muir鼓勵我邁出大膽的一步。他建議我致電Schilling教授了解情況。雖然忐忑不安,心存疑慮,我還是打了那通電話。令我欣喜若狂的是, Schilling教授告訴我,由於一名住院醫師被徵召入伍去越南服役,7 月份將會有一個住院醫師空缺。他向我提供這個職缺,我毫不猶豫地欣然接受了。

John Muir就像我的兄長一樣,持續给我堅定不移的支持,幫我起草了一封感謝Schilling教授的信,以及另一封致Harper醫院的道歉函。雖然接受Schilling教授提供的職位,意味着在學術領域擁有令人興奮的未來,但給Harper醫院的通知也代表我違背了最初的合同 (bleach of contract),令我抱著一絲虧欠。我從未想到,在 John Muir 的指導下,我主動打的那通電話,竟成為我職業生涯從私人執業轉向學術生涯的關鍵轉折點。

命運的諷刺與對和平的追求

我一向反戰,期望世界和平,然而,諷刺的是,我能夠去Wisconsin大學接受關鍵性的住院醫師培訓,却是受益於美越戰爭。我內心的矛盾感強烈提醒著我生活的複雜性和命運的不可預測性。儘管我堅持自己的信念,但我也認識到這個機會的重要性,並以決心和感激之情去擁抱它。

這一人生的關鍵時刻強調了計算風險的重要性,尋求導師的指導,以及把握與我們的抱負相符的機會。雖然我仍然堅守和平與非暴力的價值觀,但我也認識到需要適應並駕馭周圍世界的現實。這段經歷讓我深刻體會到在面對挑戰和矛盾時,韌性、適應力和追求卓越的重要力量。

為了搬去威斯康辛州,我買了生平第一輛汽車。Bon Secours醫院一位18歲的病房助理Gary Venet 非常親切地教我開車。當時貴榮懷孕六個月,Gary甚至主動開車送我們到密西根州的弗林特市 (Flint, Michigan)。從那裡,我們搭乘渡輪橫跨密西根湖 (Lake Michigan) 前往威斯康辛州的密爾沃基市 (Milwaukee, Wisconsin),最終抵達麥迪遜市 (Madison)。Gary和我們住了幾天後,我於 1970 年 7 月 1 日在Wisconsin大學醫學院開始住院醫師培訓。Gary後來成為洛杉磯的一名麻醉師。他也在1972年我們在邁阿密時來訪過。之後,我們失去聯繫約40年,直到他在2022年夏天與我們聯繫。他現在退休了,幸福地住在夏威夷。

左圖:1972 年,Gary 和 貴榮的朋友來佛羅裡達州邁阿密拜訪我們。右圖:2024 年,Gary和我在Filoli 花園 (Woodside, CA)。

威斯康辛大學 (University of Wisconsin)- 住院醫師培訓 (Medical Residency) (1970年7月1日 – 1972年6月30日)

麥迪遜 (Madison)

Madison是威斯康辛州的首府,以美國第四任總統詹姆斯·麥迪遜 (James Madison) 命名。這個美麗的城市被稱為「四湖之城」,坐落在一個地峽上,周圍環繞著令人驚嘆的水域。它也是University of Wisconsin主校區的所在地該校以其對血液稀釋藥物華法林 (Warfarin) 的開創性研究而聞名。Madison的夏天讓我們擺脫了台灣酷暑的折磨。我們舒適地安居在大學城的聯排住宅 (University Town House) 。那裡交通便利,開車 10 分鐘就可到達大學醫院 (University Hospital)。

多樣化的培訓環境

在University of Wisconsin的內科住院醫師培訓,比起在 Bon Secours 的輪調實習要求更高。我是42 名住院醫生中唯一的亞裔。為了提高我的英語流利程度,我準備了記錄卡 (Q cards),並對每張Q card進行了徹底的排練,以確保能清晰地報告病例。住院醫師培訓以兩人為一組的方式運作。每個小組由一名第一年或第二年住院醫師和一名實習醫生 (intern) 組成,照顧約十二名病人,包含通常每天會接收的二至三名新病人。我們每天上午從 7:30 開始查看所有分配到的病人,然後,大約在 8:30, 由主治醫師 (Attending physician) 帶領做巡視教學。我們也會在放射線科醫師的指導下查看我們病人的 X 光片和其他影像掃描的結果。下班前,我們會查看新的血液及尿液檢驗結果,並決定次日需作的檢驗或必要的專家諮詢 (consultation)。

住院醫師I(前排左五:Robert F. Schilling教授。我當時站在第二排右二,唯一的亞洲人)。

這裡的住院醫師除了University Hospital,還要到退伍軍人管理局醫院 (Veterans Administration Hospital) 和馬什菲爾德診所 (Marshfield Clinic) 輪調。普通病房以外,我們還在重症和冠心病監護室 (intensive and coronary care units) 獲得了寶貴的經驗。身為三級醫療中心的住院醫師,我們遇到許多複雜且罕見的疾病,包括類癌症候群 (carcinoid syndrome)、類風濕性關節炎 (rheumatoid arthritis)、細菌性心內膜炎(bacterial endocarditis)嗜鉻細胞瘤 (Pheochromocytoma)、原發性醛固酮增多症(primary aldosteronism)、腎上腺腫瘤、結節病 (Sarcoidosis)、副甲狀腺功能亢進(hyperparathyroidism)、多發性硬化症 (Multiple sclerosis)、硬皮症 (scleroderma)、慢性潰瘍性結腸炎 (chronic ulcerative colitis)、抗利尿激素分泌異常症候群(syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion [SIADH])等等。

藍色代碼 (Code Blue) 表示醫院內有病人發生心臟驟停 (cardiac arrest),需要立即採取急救行動。在明白待命的住院醫師必須帶領復甦的工作後,為了提升這方面的技能,我主動申請麻醉科為期一個月的訓練,每天清晨5:00專門學習氣管插管 (Endotracheal intubation) 這個確保手術病人氣道暢通的關鍵技術。這次輪調也讓我得以操練將輸液管插入鎖骨下靜脈 (subclavian insertion) 這個關鍵技能。這些技術對於Code Blue緊急情況,以及重症和冠心病監護室 (intensive and coronary care units) 病人的照顧及危機處理,非常有幫助。

我們的課程包含文獻綜述和演講。除了像塞西爾 (Cecil’s) 和哈里森(Harrison’s)這樣的教科書之外,我還深入《內科醫學年鑑》(Annals of Internal medicine) 和《美國醫學會雜誌》Journal of American Medical Association) 等醫學期刊來拓展我的知識。事實證明,這種深入研究是有價值的。我牢牢理解並記住了治療患者時的基本知識,例如氧合血紅蛋白解離曲線 (oxyhemoglobin dissociation curve)、血清肌酸酐濃度(Cr)與腎小球濾過率(GFR)之間的穩態關係 (steady-state relationship between the serum creatinine concentration and the kidney glomerular filtration rate) 等。記得我曾指出類癌症候群與右側瓣膜性心臟病(即肺動脈瓣狹窄 [pulmonic stenosis]、三尖瓣逆流 [tricuspid regurgitation])之間的潛在聯繫,以及老年患者甲狀腺功能亢進症的非典型表現(例如冷漠型甲狀腺功能亢進 [apathetic hyperthyroidism]),讓我的指導醫師 (attending) 感到驚訝。透過積極的自我提升和豐富的臨床經驗,我在住院醫師培訓期間取得了長足的進步。

培訓的快節奏讓我保持警覺。有一天,一名處於半昏迷狀態的70多歲婦女來到急診室。她的吸煙史、肺氣腫的跡象、微弱的呼吸以及神經乳頭腫脹(papilledema)使我懷疑原因是「二氧化碳麻醉 (CO2 narcosis)」。事實上,後來的動脈血氣體分析 (arterial blood gas analysis) 證實了我的懷疑; 在我為她插管之前、動脈血氣體分析顯示出危險的高二氧化碳水平(超過 95 毫米汞柱 [mmHg],而標準值為 40 mmHg)。二氧化碳使腦血管舒張,因血流量增加而導致腦腫脹(顱內壓升高和視乳頭水腫)。這個案例和無數其他案例都體現了住院醫師培訓的嚴格及身臨其境的學習環境。這些寶貴的經驗為我日後的學術研究和臨床職業生涯奠定了堅實的基礎。

溫松峰醫師- 一位學者典範

不同於台灣醫學教育界的威權體制,在這裡直呼主治醫師的名字 (first name) 很是普遍的現象。讓我印象深刻的是在一個晚宴裡,內科前主任Ovid O. Myer醫師親自來認識我們,並親切地邀請貴榮跳舞。在校園內,我們也結識了一些來自台灣的研究生。此外,我們遇到了溫松峰 (台大醫學院 1958 屆畢業),一位內科助理教授 (assistant professor),專長是使用微穿刺技術 (micro-puncture technique ) 研究腎臟的功能。溫教授的謙遜有禮、溫文儒雅給我們留下持久的好印象。他和他的妻子曾邀請我們在他家共進一頓愉快的晚餐。溫醫師的舉止風度讓我深深認為是台灣的醫界人士,特別是台大醫學院教授們的榜樣。他在醫學領域上的成就,更加添了我在美國追求臨床學術生涯的信心。

馬什菲爾德診所 (Marshfield Clinic) –全面醫學 (Holistic Medicine) 培訓

1970年9月,我被派往位於北方約100英里外的Marshfield診所。在那裡我遇到了George E. Magnin醫師 (1922-2019) 。他是一位內科臨床教授 (clinical professor) ,也是一位全科醫師 (general internist) 。他認為內科醫師在進入次專科 (subspecialty) 之前,應先培訓成為全科醫師。George Magnin醫師熱心教學,對於教導醫學生和住院醫師充滿熱情。

曾有一個夜晚,令我至今難忘。George Magnin醫師在凌晨2點叫醒我,讓我檢查一位胸痛的病人。根據ECG的結果和升高的心肌酶 (cardiac enzymes) , 我們一起診斷為急性心肌梗塞 (acute myocardial infarction)。Magnin醫師展示了病人關鍵的身體檢查和實驗室檢驗結果,然後,他問我一個問題:「Rui,這位病人的低度發燒 (low grade fever) 和白血球升高 (leukocytosis) 是否跟acute myocardial infarction有關? 或者表示可能還有其他問題,如細菌或病毒感染?」 這促使我深入思考病人是否有其他器官系統,如 泌尿、胃腸、內分泌等系統的病變。

George Magnin醫師更進一步要求我研讀一些最近的文獻,然後在會議中提出來討論,例如,慢性阻塞性肺病 (chronic obstructive pulmonary disease) 患者心臟衰竭 (heart failure) 嚴重度的評估法,以及心源性休克 (cardiogenic shock) 的最新治療法等等。這是一個寶貴的全面醫學培訓課程。

Marshfield Clinic強調以病人為中心的醫療照顧( patient-centered care)。更獨特的是,醫生的薪酬是基於其資歷,而不是其專科別,從而促進醫師們在全面醫學上的密切合作。Marshfield Clinic以卓越醫療 的聲譽而被稱為 “威斯康辛州的梅約診所 (The Mayo Clinic of Wisconsin)。所有在Marshfield Clinic培訓的住院醫師都珍惜George Magnin醫師的教誨。他對教育的熱忱奉獻,使他當之無愧地獲得”威斯康辛州內科醫師 (The Internist of the State of Wisconsin)”的稱號 (https://www.facebook.com/marshfieldclinic/videos/dr-george-magnin-marshfield-clinics-great-teacher/2374799395940295/)。

另外兩位難忘的導師

在University Hospital, Neville Bittar教授對我在冠心病重症監護室 (coronary care unit) 的病人護理方式產生了重大影響。他提出了一個引人深思的問題: 經常使用的異丙腎上腺素輸液 (isoproterenol infusion) , 是否適用於急性心肌梗塞 (acute myocardial infarction) 的病患? 這個問題促使我深入研究各種血壓增強劑 (blood pressure enhancers) 的藥理作用,及其對缺血性心肌組織 (ischemic tissues) 的不同影響。Neville Bittar醫師也詳細地教授我心臟聽診 (cardiac auscultation) 技巧 ,進一步加強了我臨床的技能。他使我熟練由特徵性聲音來辨識二尖瓣脫垂 (mitral valve prolapse),例如,受姿勢變化影響的「收縮中期咔噠聲 (mid-systolic click)」和「收縮末期雜音 (late systolic murmur)」。George Magnin和Neville Bittar兩位教導我用批判性的關鍵分析來進行疾病過程的評估。這些寶貴的技能持續影響著我臨床工作的執行 (medical practice)。

輪調到Veterans Administration Hospital時,我認識了Kelvin M. Kunin 教授。他是大學內科部副主任,也是一位著名的傳染病專家, 以在抗生素抗藥性 (drug resistance) 方面的研究而聞名。值得一提的是,他教導我們如何檢查所收集的痰液、排出的膿液和滲出液等感染性物質的外觀、顏色和氣味。我記得他在病例討論時提到,要使用藥物的通用 (generic or chemical) 名稱,而不是品牌名稱。有一天, 我約貴榮私下拜訪他,向他介紹我們的祖國台灣;當時,人們經常將台灣誤認為泰國。他顯得非常高興見到我們。我怎麼也想不到,36年後他會成為國立成功大學醫學院的客座教授,而我當時正擔任此學院的院長。

住院醫師II(前排左五:Kelvin Kunin教授。我站在後排右三)。

五指評估法 (The Five-finger Approach)

在1970年代,喬治城大學 (Georgetown University) 的Proctor Harvey教授提出了「五指診斷法」來診斷心血管疾病。這個至今仍被廣泛使用的方法包含了全面的病史 (history)、身體檢查 (physical exam)、心電圖 (ECG)、胸部X光 (chest X-ray) 和基本實驗室檢查 (basic lab tests)(參考文獻1)。

病史對於診斷至關重要,通常在75%-80%的病例中提供關鍵線索。它涵蓋五個基本領域:主訴症狀(chief complaints)、現病史 (present illness)、過去病史 (past medical history) 包含目前用藥 (current medications)、個人/社會/家族史 personal/social/family history) 及各系統複查 (review of systems)。身體檢查則集中於五個關鍵體徵:體型、靜脈和動脈脈動、胸部運動和心音。住院醫師必須精於解讀酸鹼平衡(透過動脈血氣體分析[arterial blood gas analysis])、估計中心靜脈壓及識別 cannon A 波(經由頸部頸靜脈 [jugular veins]),以及識別心房顫動 (atrial fibrillation) 脈、矛盾脈 (pulsus paradoxicus)、交替脈 (pulsus alternans)(透過橈動脈脈搏[radial pulse] 和血壓計 [sphygmomanometer])等。一位熟練的醫師就像偵探一樣,利用從五指方法中收集的線索來確定患者疾病的根本原因。

雖然可能需要額外的檢查來確認診斷,但醫師的角色是根據每位病人的獨特情況量身定制治療計劃,同時考量所有相關的風險因子 (risk factors)及合併症 (co-morbidity)。為了提供最佳醫療照護,醫師與病人及家屬的溝通至關重要。病人也有權要求會診或尋求第二意見 (second opinion)。這些原則構成了「以病人為中心的全面照護 (patient-centered holistic care)」的基礎,也成為我在學術醫學領域從事臨床工作的指導方針。

在病房查房和病人護理中的努力學習,擴展了我在內科醫學方面的知識和經驗。當我第一年住院醫師訓練即將結束時, 內科部主任 Robert Schilling 教授請我到他的辦公室見他。我原有些擔心,但很快就放心了;由於George Magnin教授的正面推薦,我被留任第二年住院醫師。他很高興地説:「George Magnin教授認為你比我們美國的住院醫師還用功,強力推薦我們留住你。」讓我非常感動。

Robert Schilling教授在他的職業生涯中,非常重視謙遜的品德;他也經常提醒我們 「在對的時間,出現在對的地點 (Being in the right place at the right time)」以及 「天下沒有白吃的午餐 (There is no free lunch)」。這些話深深地打動了我,並促使我思考,除了肯定我的努力,Robert Schilling教授對我從「接受」到「留任」的決定,是否也反映了他對我的潛能寄予厚望。無論如何,我都非常感激 University of Wisconsin 的Milton Miller,Robert Schilling,George Magnin,Neville Bittar等教授,以及Bon Secours Hospital的John Muir醫師和Richard Connelly主任給予我的支持和鼓勵。

1985 年,Dr. and Mrs. George Magnin訪問舊金山時,我們邀請他們午餐會。那時我已經晉升為加州大學舊金山分校 (UCSF) 的醫學教授。

家庭的支持

1971年,貴榮的父母從台灣前來,在我們繁忙的時期提供了我們最需要的幫助。那時,我正準備內科醫學專業考試,並申請心臟病學專科研究員培訓 (cardiology fellowship) ,他們的協助對我來說是極寶貴的。有空時,我會帶他們遊覽Madison及其郊區,並在春天時帶他們去威斯康辛德爾斯 (Wisconsin Dells) 和Milwaukee 動物園一遊。1971年也是台灣放棄在聯合國的席位,將其讓給北京的一年。為了探索未來可能的選項,我陪同他們前往芝加哥,與一位移民律師進行諮詢。隨著美國最終在1978年承認中國,他們家庭的情況也發生了變化。1980年, 貴榮的父母和他們八個孩子中的五個從台灣搬到日本神戶居住。

貴榮的父母在威斯康辛大學麥迪遜分校校園。

從J簽證到H簽證

在此期間,由於越南戰爭,移民局宣布了新政策。為了解決醫務人員短缺的問題,允許 J 簽證持有者轉換為 H 簽證。這個H簽證類別,將我指定為美國所需的“特殊外國人”,並有資格在五年內申請永久居留權。這一意外的移民政策轉變,為長期留在美國帶來了可能性,這是我之前從未想過的。另一個意外是,美國承認我在台灣的軍旅服務,包括基本訓練和一年的海軍陸戰隊服役,因此將我的徵兵優先順序列在許多沒有服役的年輕美國醫生之後。

從內科學到心臟血管醫學

我將申請心臟病專科研究員培訓的對象縮小到兩個。出乎意料的是,一週內,邁阿密大學 (University of Miami) 心臟科主任Robert Boucek 教授為我提供了一個由美國國立衛生研究院 (National Institute of Health [NIH]) 撥款資助的研究員職位。University of Miami是我的首選,因為我非常欽佩該校的Agustin Castellanos, Jr 教授,他能優雅地應用心向量圖 (vectorcardiography) 來解釋ECG的特徵。為了進一步確認,我自費前往邁阿密,親自拜會Robert Boucek和Agustin Castellanos, Jr教授。Robert Boucek 教授給我的印象是一位真誠的領導者,而Agustin Castellanos, Jr教授則體現了謙遜和學術卓越。我另也申請了明尼蘇達州羅徹斯特著名的梅約診所 (Mayo Clinic)。Mayo Clinic雖然擁有全國和國際知名度,並與梅約醫學院 (Mayo School of Medicine) 聯結,但由於等待決定的時間太長,我最終撤回了申請。有與Agustin Castellanos, Jr教授一起工作的機會,而且University of Miami立即接受了我,促使我回到Madison後,馬上通知Robert Boucek教授我決定加入他們。那真是一個美妙的時刻!

威斯康辛州的冬天非常嚴酷,氣溫可能降至 -10°C。由於我們住的公寓沒有車庫,汽車故障很常見。我不小心讓汽車引擎過熱,無法發動。幸運的是,這輛車在保修期內,經銷商意外地免費更換了整個引擎。由於我們一家人即將搬到佛羅里達州邁阿密,我換了一輛更實用的旅行車。我自己開車,花了四天的時間,從伊利諾州 (Illinois) 經肯塔基州 (Kentucky)、田納西州 (Tennessee) 和喬治亞州 (Georgia) ,最終到達邁阿密的新家。

參考文獻 (References)

(1) Leonard JJ. W. Proctor Harvey. Profiles in Cardiology edited by J. Willis Hurst. Clinical Cardiology 1991;14:180-181.

邁阿密大學(University of Miami)- 心臟科專科醫師 (Fellow [研究員]) 培訓(1972年7月1日至1974年6月30日)

在台大醫學院校友余正凱醫師的幫助下,我們在佛羅里達州邁阿密市 (Miami, Florida) 的科勒爾蓋布爾斯(Coral Gables)租到了一間房子。這座房子位於邁阿密大學 (University of Miami) 主校區附近,距離我進行專科醫師 (研究員) 培訓 (Cardiology Fellowship) 的傑克遜紀念醫院(Jackson Memorial Hospital [JMH])約30英里。這棟迷人的粉紅色洋房有三間臥室,和一個種滿芒果樹的院子。我們的房東Robert 和Margaret Kruse夫婦住在附近,每週都會來修剪草坪。我們與鄰居Gray夫婦也幸運地成了好朋友。退休律師Ralph Gray和他的妻子Julie經常向我尋求醫療建議,營造了溫馨的社區氛圍。

佛羅里達州的邁阿密與我之前居住過的密歇根州的格羅斯波因特(Grosse Pointe)或威斯康辛州的麥迪遜(Madison),都形成鮮明的對比。邁阿密人口231萬,是美國東南部邁阿密-勞德代爾堡-西棕櫚灘大都會區 (Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach metropolitan area) 中最大的城市。邁阿密被稱為「拉丁美洲的門戶 (Gateway to Latin America)」,與拉丁美洲有深厚的商業和文化連結。西班牙語是廣泛使用的語言,在小哈瓦那 (Little Havana) 等充滿活力的社區尤為明顯。這座城市由於是成立於1925年的著名私立學府邁阿密大學的所在地,因此也擁有濃厚的學術氛圍。

傑克遜紀念醫院 (Jackson Memorial Hospital)

University of Miami的主要教學醫院–傑克遜紀念醫院 (Jackson Memorial Hospital) 位於邁阿密-戴德郡 (Miami-Dade County),擁有1,500張病床、忙碌的急診室和最先進、全國知名的冠心病監護室Coronary Care Unit [CCU])。這個CCU由Louis Lemberg (1916-2012)教授領導,擁有八間單人病房。監護室的核心是一個專為醫生和護士設計的工作區,呈半圓形佈局,被這些病房環繞著。CCU配備了移動式的胸部X光透視儀 (portable fluoroscope) 和復甦設備 (resuscitation equipment)。每個病房都有心律監測系統、血氧計、氧氣供應、靜脈輸液線、呼吸機 (respirator) 和血流動力學監測系統 (hemodynamic monitoring system) ,以提供全面的護理。

非常特別的是,與 CCU 連接的還有一個大型現代化視聽教室,供醫生和護士的 CCU 培訓課程使用。Louis Lemberg和Agustin Castellanos, Jr教授是敬業的教育工作者,不斷為全國醫生和護士開發CCU課程。他們也每年在佛羅里達州奧蘭多 (Orlando, Florida) 的華特迪士尼世界 (Walt Disney World) 舉辦年度研討會,教導他們創新的冠心病醫護方法。雖然我渴望與Dr. Agustin Castellanos深入研究向量心電圖學 (vectorcardiography),但在心臟病專科培訓期間,我要掌握的重點仍然是臨床心臟病學 -內科醫學的延伸。我很幸運能向Ali R. Ghahramani (1930-2015)和Stephen M. Mallon兩名副教授學習;他們幫助我磨練臨床技能,並在心導管技術方面獲得專業知識。

突發性死亡 (Sudden Death),無症狀心肌缺血 (Silent Myocardial Ischemia) 和非典型主動脈剝離 (Aortic Dissection)

我在CCU遇到的第一個真正具有挑戰性的病例,是一名經歷了突發性猝死症候群 (sudden death syndrome) 的65歲男性。一天早上,他在刷牙時突然倒下,毫無徵兆。救護人員記錄到心室纖維顫動(ventricular fibrillation [VF]),並成功除顫 (defibrillation) ,使他復甦。入住CCU後,他又毫無徵兆地因VF突然失去意識,需要再次除顫復甦。

第二天,當我準備為他進行心導管檢查 (cardiac catheterization) 和冠狀動脈造影 (coronary angiography) 時,我被一張顯示廣泛性ST段抬高 (ST-segment elevation) 的心電圖震懾住了,因為這是急性前壁心肌梗塞 (acute anterior wall myocardial infarction) 的典型徵兆。令人驚訝的是,患者沒有胸痛。我警覺地將他迅速送回CCU,卻發現心電圖異常竟完全消失了。

我恍然大悟,這是一個毫無徵兆 (非典型) 的冠狀動脈痙攣 (coronary artery spasm) 或「普林茨梅塔爾心絞痛 (Prinzmetal angina)」的病例。隨後的血管造影證實除了左前降支 (left anterior descending artery [LAD]) 有輕度 (30%) 狹窄外,其餘冠狀動脈系統均正常。特別的是,在手術過程中,麥角新鹼的輸注 (ergonovine infusion) 誘發了LAD的痙攣,導致VF和失去意識。在VF發生之前,同樣的,患者沒有任何胸部症狀。幸運的是,JMH備有維拉帕米 (verapamil),一種鈣通道阻滯劑 ,用以成功地控制並防止進一步痙攣的復發。這個病例突顯出無症狀心肌缺血(silent myocardial ischemia) 的性質,且此症較常發生在糖尿病患者、老年人和女性。

之後,一名68歲的紐約商人,因胸痛放射至背部和心電圖(ECG)提示下壁心肌缺血(可能涉及右冠狀動脈),而被轉入 CCU。他有高血壓病史;為他體檢時我發現心臟肥大和 2/6 級主動脈瓣反流雜音,這是慢性高血壓患者常見的現象。然而,胸部 X 光顯示主動脈中隔 (mediastinum) 增寬,使我懷疑是主急性動脈剝離 (aortic dissection) 。儘管雙臂的血壓正常(125-130/70 mmHg),但我還是強烈要求立即進行心臟導管檢查。該程序證實了主動脈剝離的診斷,從主動脈根部延伸到雙側鎖骨下動脈 (subclavian arteries),近端主動脈和左心室的收縮壓為 >200 mmHg。鑑於病情嚴重(A 型主動脈剝離),心血管外科團隊進行了緊急手術,用 Dacron 移植體替換主動脈根部,並對右冠狀動脈進行冠狀動脈旁路移植 (bypass grafting)。

這兩個複雜的病例激發了我更深入研究心臟病學的熱情,立志成為一位經驗豐富的心臟科醫生。

脫垂和非脫垂型心房粘液瘤 (Prolapsing and Non-Prolapsing Atrial Myxomas)

Dr. Ali Ghahramani教授是一位受過英國教育的伊朗移民。他以使用「善意和笑聲作為療癒的靈藥 (kindness and laughter as an elixir of healing)”」而聞名。他舉止溫和有禮,患者經常稱他為「G醫生」;我從中學到了如何成為一名患者喜愛的醫生。有天早上,我們一起遇到一個病例,患者是22歲的女性,主訴間歇性昏厥 (intermittent fainting) 和呼吸急促 (shortness of breath)。在檢查中,Ali Ghahramani和我發現心尖處有間歇性收縮期雜音 (systolic murmur),暗示二尖瓣逆流 (mitral regurgitation)。當時超音波心動圖 (echocardiography) 技術還處於初期階段,只有M型超音波可用。用這項技術,我們發現左心房有一個罕見的心房黏液瘤 (atrial myxoma) 附著在左心房隔膜 (atrial septum) 上。粘液瘤呈現類似結締組織疾病 (connective tissue disease) 的症狀,並且會導致腫瘤周圍血栓 (thrombi) 和組織碎片 (tissue debris) 的形成,從而引起全身栓塞 (systemic embolism)。我們即刻安排外科會診;隨後,她接受了腫瘤切除手術,並順利康復。

受此病例的啟發,我立即收集了JMH以前遇過的四個類似病例。我與超音波心動圖醫生Steve Gottlieb合作,回顧了這些病例的血流動力學 (hemodynamics)特徵與M型超音波心動圖 (echocardiography) 兩者之間的動態關係。然後,將這些病例分類為「脫垂 (prolapsing) 型」和「非脫垂 (non-prolapsing) 型」,為患者因體位變化而出現類似二尖瓣狹窄 (mitral stenosis) 和二尖瓣逆流 (mitral regurgitation) 間歇性的症狀,提供了合理的解釋。具體而言,在非脫垂狀態下,腫瘤可能阻塞肺靜脈引流,導致心臟衰竭症狀。或者,如果腫瘤脫垂進入二尖瓣口,可能會導致頭暈和暈厥。在這兩種情況下,患者都有發生栓塞性中風的風險。這項研究成果成為我在醫學文獻上發表的第一篇文章 (參考文獻 2)。因為它發表在臨床心臟病學領域的頂級期刊《循環(Circulation)》,引起我們心臟科醫師們的注意。不久之後,我與 Stephen Mallon副教授合著的第二篇文章也發表在《循環(Circulation)》上。這篇文章的重點在分析隱靜脈冠狀動脈繞道手術 (saphenous vein coronary artery bypass grafting) 在左主冠狀動脈閉塞 (left main coronary artery obstruction) 心臟病患者的治療應用 (參考文獻 3)。

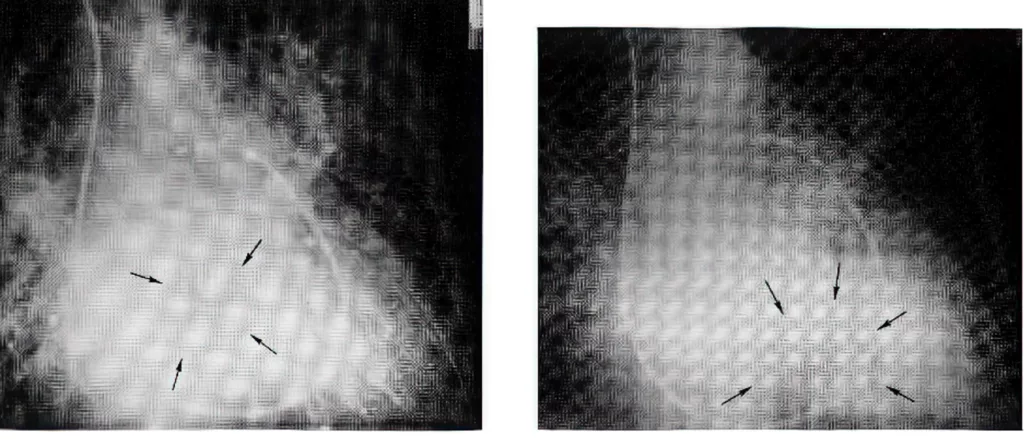

左兩圖:脫垂的 (prolapsing) 左心房肌瘤:右前斜投影肺血管攝影的左期。照片經過修飾,以便更能描繪收縮期(左)左心房和舒張期(右)左心室的腫瘤。這與非脫垂性左心房肌瘤相反,非脫垂性 (non-prolapsing) 左心房肌瘤在收縮期和舒張期均保留在左心房。右圖:M 型超音波心臟檢查顯示左心房黏液瘤脫垂經由二尖瓣環進入左心室(箭頭)。 IVS:室間隔; AMV:二尖瓣前葉; PLV:左心室後部; Ao: 主動脈; LA:左心房; MYX 黏液瘤 (參考文獻 2 經 Circulation 許可)。

心臟病學專科醫師培訓 (Cardiology Fellowship) 計劃: 豐富多元的經驗

JMH的地理位置和聲譽使其成為東南部心血管醫學的領導者。除了心臟病學部門外,心血管醫學還有一些著名人物:Gerald A. Kaiser 醫師領導心血管外科,其中包含著名的外科醫師如Hooshang Bolooki和Richard J. Thurer。兒科心臟病學由Henry Gelband醫師領導,Dorothy Tamer、Otto L. Garcia和Grace Wolff 也在其團隊中。

作為心臟病學研究員,我們積極參與每週的門診和臨床服務,輪流進入CCU協助住院醫師,在CCU主任的指導下工作,並在心導管實驗室 (cardiac catheterization laboratory) 中提升我們的技能。我們在心導管實驗室的責任包括與心臟外科醫師舉行每週會議,討論可能需手術介入的病例 (potential cases for surgical intervention),並提供對各種臨床情況下管理心血管疾病的治療策略。我們經常與一般內科和急診部門的住院醫師合作,以確保及時會診。在這些輪換的部門中,最令我感到滿足的是CCU。在那裡,我磨練了各種緊急狀況下的心臟護理技能,例如心肌梗塞、心臟衰竭、呼吸衰竭、心律失常和電解質失衡,以及心源性休克 (cardiogenic shock) 等病症。

我在University of Wisconsin內科住院醫師培訓期間所建立的基礎、使我能夠自信地應對JMH心臟病學專科醫師培訓的需求。一天早上,一位急診醫生打電話給我,要我去看一位68歲的女性,她最近有暈厥 (syncope) 發作,暈厥之前伴有心悸。她有高血壓和陣發性心房顫動 (paroxysmal atrial fibrillation [AF]) 病史。兩週前,一位診所醫師開始給她每天服用0.25毫克地高辛 (digoxin)。詳細的病史對診斷和治療至關重要。她報告說自從開始服用地高辛後心悸加重,並在到達急診室前兩小時曾昏倒。在正常竇性心律 (normal sinus rhythm) 時,我發現左心室肥大,心尖處有強力的搏動,左下胸骨邊緣有2/6級收縮期雜音。Valsalva動作 (Valsalva maneuver) 使雜音增加到4/6級。我緊急地安排了超音波心動圖檢查 (1972年只有M型可用) ,確診為肥厚性阻塞性心肌病(hypertrophic obstructive cardiomyopathy [HOCM])。我將地高辛換成β–受體 (β- receptor) 阻滯劑 ( propranolol) ,並調整了她的抗高血壓治療方案。我向住院醫師解釋了洋地黃 (digitalis) 在HOCM中的禁忌,因為它的正性肌力作用 (positive inotropic effect) 可能會加重左心室流出道阻塞並促進心房顫動 (AF) 的起源,導致暈厥和猝死 (sudden cardiac death)。在一週後的追查 (follow-up) 中,患者感覺好多了。

完成專科培訓後,我榮幸地獲得了馬丁·H·斯坦紀念獎 (Martin H. Stein Memorial Award) ,以表彰我在心臟病學專科醫師培訓期間的 “卓越表現(1973-1974)。這項獎項證明了我主動學習和履行患者護理職責的能力,也認可了我完成被《循環 (Circulation)》期刊接受的兩個研究項目的能力,使我在其他心臟病學研究員中脫穎而出。這個著名獎項對我的職業生涯產生了深遠影響,為我開啟了許多機會。隨後,我於1974年和1975年分別通過了美國內科醫學委員會 (American Board of Internal Medicine) 的內科和心血管醫學的認證 (board certifications) 。

Agustin Castellanos, Jr. 教授(人稱Tino」,後來成為我的導師),有著非常獨特的家庭背景。儘管有古巴血統,但他的外表並不符合典型的拉丁裔特徵。家族傳說有一位可能姓「陳」(中國南方常見的姓氏)的中國祖先,被當作奴隸帶到古巴。Castellanos 這個西班牙姓氏可能來自他們的主人。Tino的妻子瑪麗亞 (Maria) 和藹可親、體貼入微,為她的西班牙裔血統增添了一絲優雅。她深受住院醫師和專科醫師研究員的喜愛和尊敬。

在心臟病學專科培訓期間,我有幸在Tino的父親Agustin Castellanos, Sr. 教授(人稱「奇諾 (Chino))指導下培訓了兩個月。Agustin Castellanos, Sr. 教授是一位著名的兒科心臟病專家。他是兒科心導管術的先驅,也曾因此三次入圍諾貝爾獎。他的指導極大地豐富了我對先天性心臟病 (congenital heart disease) 的知識。儘管父子倆在學術上都有不凡的成就,但也都以謙遜與和善為人所熟知。父親被暱稱為「Chino」(意為「中國人」),兒子被稱為「Tino)」(小Chino )。這些親切的暱稱為他們非凡的背景增添了個人色彩。

左兩圖:脫垂的 (prolapsing) 左心房肌瘤:右前斜投影肺血管攝影的左期。照片經過修飾,以便更能描繪收縮期(左)左心房和舒張期(右)左心室的腫瘤。這與非脫垂性左心房肌瘤相反,非脫垂性 (non-prolapsing) 左心房肌瘤在收縮期和舒張期均保留在左心房。右圖:M 型超音波心臟檢查顯示左心房黏液瘤脫垂經由二尖瓣環進入左心室(箭頭)。 IVS:室間隔; AMV:二尖瓣前葉; PLV:左心室後部; Ao: 主動脈; LA:左心房; MYX 黏液瘤 (參考文獻 2 經 Circulation 許可)。

Agustin Castellanos, Jr. (Tino)教授,擅長使用清晰簡潔的視覺效果教授向量心電圖學 (vectorcardiography)。他的講座使我能夠在三個維度 – 正面 (frontal)、水平 (horizontal) 和矢狀 (sagittal) 平面 – 應用向量 (vector) 的概念,更好地理解12導聯(六個limb leads和六個precordial leads)心電圖 (ECG) 的特徵。我掌握了識別關鍵模式 (key patterns) 的技能,包括急性心肌梗塞 (acute myocardial infarction) 和附加的相關併發症,如半束支傳導阻滯(左前和左後半束支傳導阻滯 [left anterior and left posterior hemiblock])、雙束支傳導阻滯 (bifascicular block)(右束支傳導阻滯伴左前或左後半束支傳導阻滯 [right bundle branch block with left anterior or left posterior hemiblock] )等;區分左心室肥大 (left ventricular hypertrophy) 和左束支傳導阻滯 (left bundle branch block);區分真正的後壁心肌梗塞 (true posterior wall myocardial infarction) 和右心室肥大 (right ventricular hypertrophy);診斷雙心室肥大 (biventricular hypertrophy);識別心臟起搏器的心室起搏位置 (ventricular pacing site of the pacemaker) 和房室旁路 (AV bypass tract) 的位置(心室預激 [ventricular preexcitation]) 等等。

在 CCU 工作期間,這些知識變得非常寶貴。醫院工作人員(實習醫生、住院醫師和護士)經常對我能夠準確指出問題(例如,在冠狀竇 [coronary sinus]、右心室流入道還是流出道 [right ventricular in-flow tract or out-flow tract] 的臨時導線脫位 [lead displacement]) 的能力印象深刻。因此,我能夠在不依賴透視 (fluoroscope) 的情況下調整起搏導線 (pacing lead) 的位置。值得注意的是,這些相同的原理在今天仍然適用於電極導管消融手術中,用來定位 A-V 旁路 (AV bypass tract) 和其他心律不整,例如室性早搏 (ventricular premature beats) 和室性心動過速 (ventricular tachycardia) 的起源。

機遇還是命運? 與單克敏醫師的淵源

一天晚上,當我招待心導管實驗室主任 Leonard S. Sommer 教授和他的妻子共進晚餐時,一個意外的名字從我們的對話中冒出來。Sommer教授提到幾年前有一位來自台灣的單克敏醫師,在他指導下,完成三年的心臟病學專科醫師培訓。 她十分敬業且技術精湛。

聽到 Sommer 教授對單博士的讚譽,我感到很欣慰。然而,我不禁想到她所面臨的挑戰,以及她在母校國立臺灣大學醫學院所遭受的不公平待遇。儘管經歷了這些困難,單博士一直是我的一盞明燈,鼓勵我追求我在美國的學術抱負。然而,她從未提及邁阿密大學/傑克遜紀念醫院 (UM-JMH)。晚餐中的這個偶然發現感覺像是宇宙的暗示,一種命運的暗示。這只是巧合,還是我正在遵循為我鋪好的道路?

1973年,Sommer教授夫婦訪問台灣,我的兄弟在台北市接待了他們。

旅程的另一個轉折點

1974年6月,當我即將完成心臟病學專科培訓時,我的職涯出現了一個扣人心弦的轉折。作為馬丁·H·斯坦紀念獎 (Martin H. Stein Memorial Award) 的獲獎者,我夢想的是邁阿密大學-傑克遜紀念醫院 (UM-JMH) 的學術教職。不幸的是,這個單位當時沒有職位空缺。在探索私人執業機會時,我與位在邁阿密 (Miami) 和溫特黑文 (Winter Haven) 的兩個私人心臟病執業團體 (cardiology practicing groups) 會面,而兩者都表示了興趣。由於Winter Haven靠近華特迪士尼世界 (Walt Disney World) ,我傾向於加入位在那裏的執業團體。

就在1974年8月, 我從台灣探望父母回來,準備與Winter Haven的執業團體進行最後談判時,Tino向我提出了一個改變人生旅程的機會。他告訴我,心臟病學主任Robert J. Myerburg和他正在計劃成立一個新的臨床心臟電生理學 (Clinical Cardiac Electrophysiology) 部門,已經獲得足夠的學校資源,正在招募兩名新的教職人員,而我是他們的首選。這感覺像是似曾相識的事件;我想起了1970年在Bon Secours Hospital實習時,戲劇性地被University of Wisconsin錄取為住院醫師的情景。我毫不猶豫地抓住了這個機會,因為它完全符合我最初的願望: 在UM-JMH 繼續與Tino一起做教學與研究工作。這對我來說又是愉快和感恩的一天!

邁阿密大學(University of Miami) – 心電生理學 (Cardiac Electrophysiology)(1974年7月1日 – 1981年2月28日)

在 1970 年代,邁阿密大學-傑克遜紀念醫院 (UM-JMH) 已經以其最先進的冠心病監護室 (Coronary Care Unit [CCU]) ,以及有一群傑出的心電生理學基礎科學 (basic science) 研究人員而聞名。這個研究小组包括 Robert J. Myerburg、Arthur L. Basset、Henry Gelband、Ralph Lazara和 Benjamin J. Scherlag。他們都曾在哥倫比亞大學 (University of Columbia) Brian F. Hoffman (1925-2013)的微電極實驗室 (microelectrode laboratory) 接受過培訓。之後, Nabil E. El-Sherif 也加入了這個行列。其中,1969年,Benjamin J. Scherlag 在史坦頓島公共衛生服務醫院 (Staten Island Public Health Service Hospital) 任職時、率先記錄了人體的希氏束電圖 (His bundle electrogram) (參考文獻 4)。

希氏束電圖記錄 (His bundle recording) 的技術出現,開創了臨床心臟電生理學 (clinical cardiac electrophysiology) 領域。邁阿密大學的 Tino (Agustin Castellano, Jr.) 、Robert J. Myerburg和我決心成為這個新領域的先驅之一。我很榮幸被任命來執行這個計劃。當時,在這個項目領先的是史坦頓島公共衛生服務醫院的 Anthony N. Damato, Benjamin J. Scherlag (後來加入UM) 和 Masood Akhtar;伊利諾大學 (Univeristy of Illinois) 的 Kenneth Rosen、Pablo Dennis、和 吳德朗 (Delon Wu);杜克大學 (Duke University) 的 John J. Gallagher、 Eric N. Prystowsky、 Andrew G. Wallace和 Willy C. Sealy, 以及賓州大學 (University of Pennsylvania) 的 John Kastor和 Mark E. Josephson。國際上,則也有荷蘭、法國和義大利的一些研究團隊。著名的荷蘭團隊位在阿姆斯特丹威廉明娜大學醫院 (University Hospital of Wilhelmina, Amsterda) 內, 由 Dirk Durrer領導,成員包括 Heins J. J. Wellens 和 Reinier M. Schulenburg.

在邁阿密大學的 Jackson Memorial Hospital (JMH) 建立一個 「臨床」心電生理學部門是開創性的。由於 JMH 當時並沒有這方面的專門實驗室,導致我必須等到心導管 (cardiac catheterization) 小組完成冠狀動脈造影 (coronary angiograms) 之後,約下午 4:00 才開始在心導管實驗室進行手術。我因而也獲得了“Four O’clock Rui”的暱稱。心導管實驗室的資深技術員Frank(Francisco Garcia-Montes) 成為我很要好的朋友。Frank經常讓我預先知道每天實驗室時程的安排,以便我能夠很有效率地完成手術。他的友情對我來說意義重大。多年後,聽到他離世;這真是我人生旅程中的一大損失。

數據收集和解釋

針對「臨床」 心電生理學研究,我先在「基礎科學」做了深入的探索。 我研讀 Gordon Moe、Anton Becker、Robert Anderson、Michiel J. Janse、Maurits A. Allesie) 與Paul F. Cranefield等學者專家的著作,從他們在動物和細胞的心電生理學研究成果中獲得見解。 這些基礎科學知識為我的臨床心電生理學工作打下了堅實的基礎。

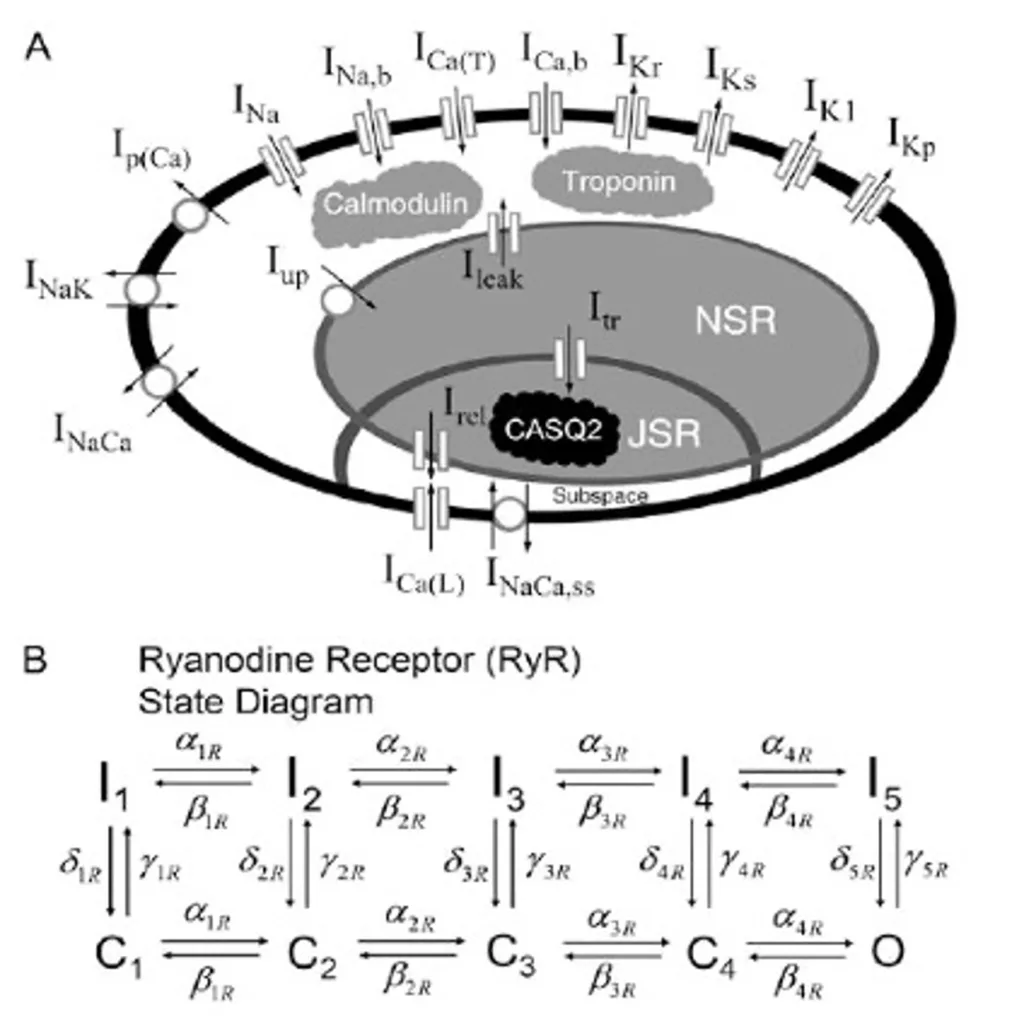

我做臨床心電生理學研究 (EP study) ,最初 遵循一般既定的方法,在螢光鏡 (fluoroscope) 下,將一支四極導管 (tetrapolar catheter) 精確地定位在房室交界處 (atrioventricular junction) 附近,以便記錄希氏束電圖 (His bundle electrogram)。 另外兩支 tetrapolar catheters 被放置在右心房上部 (high right atrium [HRA])和右心室心尖部 (right ventricular apex [RVA])以記錄並進行電刺激 (electrical stimulation)。 為了觀察心律不整 (cardiac arrhythmias) 的起始 (mode of onset) 和終止 (mode of termination) 模式,我通常用 400 和 600 毫秒 (millisecond) 起搏週期 (driving cycle lengths) ,在 HRA 和 RVA 進行排定的過早額外刺激 (programmed premature extra stimulation) ,以及漸進式快速刺激 (incremental pacing)。 隨著知識的擴展,我接著在EP study 中納入不同的藥物,如 isoproterenol、 阿托品 (atropine) 、propranolol 及抗心律不整藥 (antiarrhythmic agents),以進一步闡明心律不整的機制 (mechanisms)。

由於心導管實驗室沒有磁帶記錄 (tape-recording) 系統,因此,Frank 將我所有的數據列印出來,好讓我帶回家研讀。然後,每週六上午九點左右,我和 Tino 約定在他的辦公室討論從數據中所看到的各種心電生理現象。對我來說,那是一段很寶貴、愉快的師生共處時光。 之後,他常常慷慨地招待我到一家古巴餐廳享用午餐。在那裡,我愛上了西班牙海鮮飯 (paella)(辛辣的藏紅花米飯)。,

心電圖右束支傳導阻滯模式 (The Right Bundle Branch Block [RBBB] Pattern)

在心電圖 (ECG) 的概念上, RBBB pattern 的起源可以是中樞 (central) 性的或是周邊 (peripheral) 性的 ,因而可能具有不同的臨床意義。 Tino和我最初討論如何利用 His buncle 和RVA 之間的傳導時間 (H-RVA interval) 來辨識它的起源。我們後來證明, 心房間隔缺損 (atrial septal defect [ASD]) 的患者雖然有完整或不完整的 (complete or incomplete) RBBB pattern,但他們的H-RVA interval 跟正常人是無異的,表示他們的 RBBB pattern 是「周邊」而不是「中樞」性的 。其基本原理是,ASD 心房的左向右分流 (left to right shunt) 導致右心室容量超負荷 (right ventricular volume-overload)和Purkinje fibers的拉伸 (stretching),從而產生這種周邊性的 RBBB pattern。我們認為這種周邊性的 RBBB pattern 是良性的,在 ASD 閉合後可恢復正常(參考文獻 5)。

相對而言,在法洛四聯症 (Tetralogy of Fallot) 的情況下,由手術引起的RBBB模式較為複雜,因為它涉及右心室切開術 (right ventriculotomy) 和心室間隔缺損修補 (VSD repair)(參考文獻 6)。Right ventriculotomy 破壞右心室肌肉中的 Purkinje fibers,可產生「周邊」性的 RBBB pattern,但VSD的外科修補可能由於其靠近希斯束區域 (His bundle area) 而導致“中樞”RBBB。理論上,如果左束支在以後的生活中受損,則從中樞RBBB模式進展到完全性心臟阻滯 (complete heart block) 的風險可能會增加。

然而,我們現在知道,心電圖所謂 complete RBBB pattern 並不是解剖學或機能學上的定義。 倘右束支 (right bundle branch) 完全失去傳導的功能,RBBB pattern 的 QRS complex 的寬度 (duration) 必須至少超過160 msec,而不是傳統心電圖所定的120 msec 。再者,Right ventriculotomy後所產生的手術疤痕和周圍組織可以成為折返迴路的基質 (substrate of reentry) ,導致心室性心搏過速 (ventricular tachycardia [VT]),而VT可能惡化成心室顫動 (ventricular fibrillation [VF] )。VT 導致VF被認為是這些患者手術後心臟猝死 (sudden cardiac death) 的主要機制。

希氏束 (His Bundle) 的標示和電刺激 (electrical stimulation)

我在邁阿密大學 JMH 的早期工作中,還幫忙小兒心血管外科主任 Gerald Kaiser 在做先天性心臟病手術時,如室間隔缺損 (ventricular septal defect) 和心內膜墊 (endocardial cushion defect),用電極探針(electrode probe) 標示出 His bundle 的位置,以避免在進行室間隔缺損的手術修補 (VSD repair) 時傷害到 His bundle,進而產生 complete heart block。身為成人心臟科醫生,我非常珍惜與小兒科和心血管外科醫師交流的機會。後來,Tino 鼓勵我測試 His Bundle electrical stimulation。他特別要求我辨識從純粹的整體His bundle刺激到不同程度的局部His bundle刺激與局部心肌活化 (local myocardial activation) 融合產生的各種心電圖模式。

雖然我已經掌握了靜態心電生理學 (心電圖模式的識別),但我渴望更深入地了解動態心電生理學。這一領域的研究重點是探索心動過速 (cardiac tachyarrhythmias) 的機制,尤其是房室結返折性心動過速 (atrioventricular nodal reentrant tachycardia [AVNRT]), 以及與沃爾夫-帕金森-懷特綜合症候群(Wolff-Parkinson-White [WPW] syndrome)相關的房室往復性心動過速 (atrioventricular reciprocating tachycardia [AVRT])。我對心律不整如何起始 (mode of onset) 和終止 (mode of termination) ,及其對不同藥物的反應,特別感興趣。此時,我已經深度瞭解了基礎心電生理學有關 cardiac tachyarrhythmias 的三種主要機制,即增強的自律性 (enhanced automaticity)、觸發活動 (triggered activity) 和折返 (reentry)。而折返性心動過速 (reentrant tachycardia) 的基本要素包括適當的折返迴路 (an appropriate reentrant circuit)、觸發事件 (a triggering event,) 和足夠的傳導減慢 (sufficient conduction slowing)(參考文獻 7)。

持續性心搏過速- 一個啓發性的病例

一名 37 歲的男子因持續性心搏過速 (incessant tachycardia)入院。心電圖顯示他的心速每分鐘約150、也出現左束支傳導阻滯模式 (complete left bundle branch block [LBBB] pattern)。常用的藥物如 lidocaine, verapamil 和 propranolol 等均無效。最後,我們用RVA節律電刺激 ( right ventricular apical pacing) ,出乎意料地控制了他的心律。

後來,EP study 很明確地提供了答案。病人的心內標示 (intracardiac electrograms) 顯示這是一種房室往復性心動過速 (AVRT)。它的折返迴路 (reentrant circuit) 包括左心房、AV node-His bundle-right bundle branch、右心室及一條左側的 accessory AV bypass tract。 因為 LBBB 的存在,右心室成為 reentrant circuit 的一部分,難怪 RVA 節律電刺激可以快速地控制了這個持續性心搏過速。我再次仔細分析了心內標示的記錄,從而發現它是屬於隱匿性WPW症候群 (concealed WPW syndrome)(參考文獻 8)。

典型的 WPW 症候群,心房和心室之間有兩個心電傳導通路 (conduction pathways): AV node-His Purkinje system 和 accessory AV bypass tract。由於心房和心室分別作為上端和下端的共同通路 (upper and lower common pathways),它創建了一個自然的折返迴路 (reentrant circuit) ,可引起循環運動 (circular movement),從而導致房室往復性心動過速(AVRT)。 心律(sinus rhythm) 正常時,電脈衝 (electrical impulse) 會透過這兩個路徑由心房傳到心室,而在心電圖上引起可識別的模式,稱為心室融合 (ventricular fusion) 或心室預激模式 (ventricular preexcitation pattern)。

由於這兩個電通路有細胞及組織結構上的差異,因而產生了不同的傳導速度 (conduction velocity) 和不應期 (refractory period) 等電生理性質 (electrophysiological properties)。如此,一 個房性早搏 (atrial premature beat 「APC」) 產生後,它的傳導可能會阻塞在一條通路中,而只經由另一條通路向前順行(anterograde),再經由下端的共同通路逆行 (retrograde) ,重新進入先前阻塞的通路到達上端的共同通路。如此重覆順行及逆行循環運動的傳導,可導致房室往復性心動過速 (AVRT)。

根據用以傳導順行或逆行路徑的不同,可將 AVRT 分為順向性 (orthodromic) 和逆向性 (antidromic) 兩種。順向性 AVRT 使用正常的 AV node-His Purkinje system 進行由上往下的順行 (anterograde) 傳導,再使用 bypass tract 進行逆行 (retrograde) 傳導,從而產生窄的 (narrow) QRS complex 心電圖模式。 逆向性AVRT則使用相反的通路,導致寬的 (wide) QRS complex 心電圖模式。 這是因為當 bypass tract 完全參與由上往下的傳導時,會引起全面的心室預激模式 (complete ventricular preexcitation pattern)。

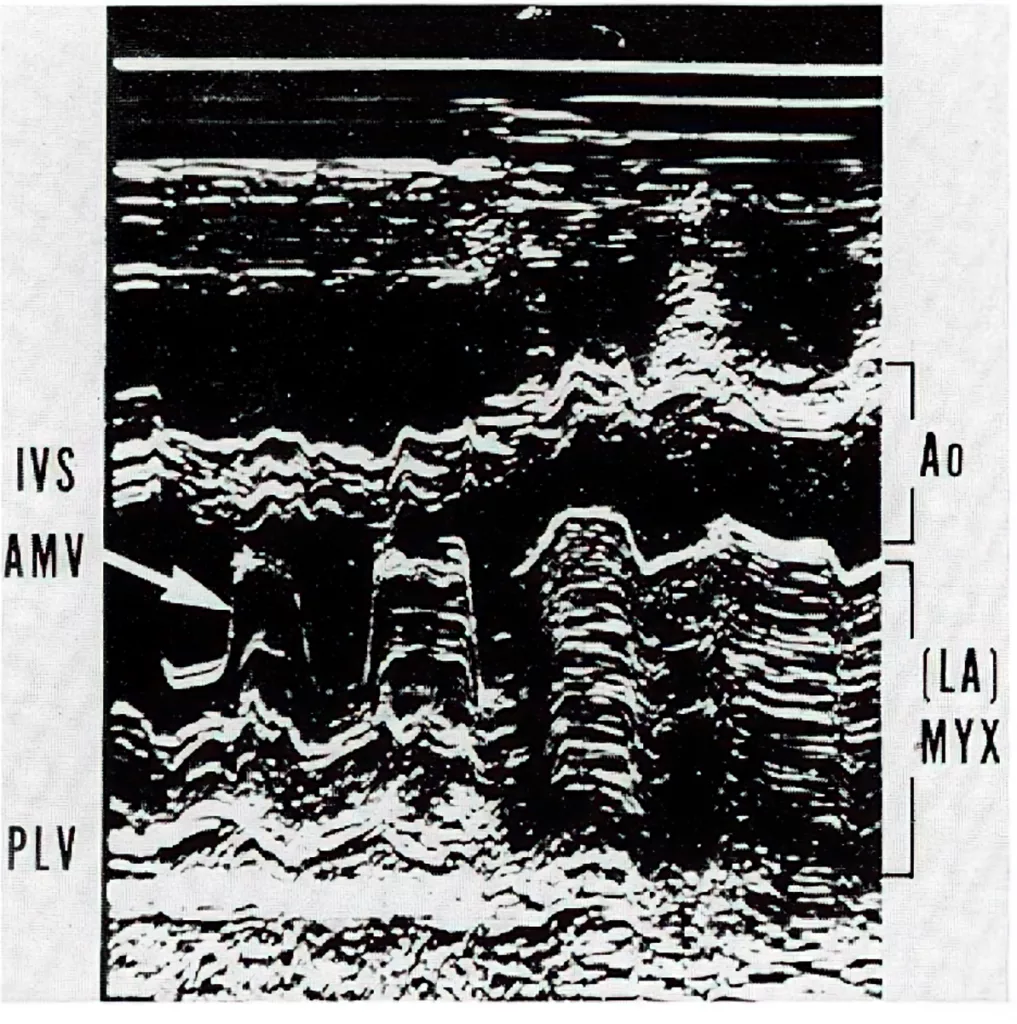

竇性心律 (sinus rhythm) 期間引發房室往復性心搏過速 (AV reciprocating tachycardia),不需要房性或室性早搏期外收縮。 從左心房(LA,冠狀竇)記錄的竇性搏動(第 5 個 QRS complex)的心房 (A) – 後基底 LV (Vp) 間期為 180 毫秒,與先前的竇性搏動相同;然而,竇性週期長度的逐漸縮短(從790毫秒至750毫秒)是房室往復性心搏過速自發性發作的必要條件。 HBE=希氏束電圖; HRA=高右心房(參考文獻 8,Circulation許可)。

傳導路徑示意圖: (A) 竇性心律 (sinus rhythm) 和 (B) 房室往復性心搏過速 (AV reciprocating tachycardia [AVRT])。由於左側肯特束 (K, Kent bundle) 的順行 (anterograde) 傳導阻滯,衝動穿過房室結 (AV node) 和希氏束 (His bundle)。當左束支 (LBB) 中出現速率依賴性 (rate-dependent) 傳導阻滯時,脈衝會透過右束支 (RBB) 和右心室 (right ventricle) 傳播。它穿過室間隔 (IVS) 以激活左心室 (LV)。衝動到達後基底層左心室(posterobasal ventricle, Vp) 的時間與肯特束 (K) 和左心房(LA) 的不反應期 (refractory period) 之間的適當相互作用將允許衝動逆行進入這些結構,建立AVRT的迴路(參考文獻 8, Circulation許可)。

隱匿性 WPW 症候群 (Concealed WPW syndrome)

隱匿性 WPW 症候群一個獨特的狀態,那就是它的 bypass tract 完全無法由上往下順行傳導,只能逆行或反向傳導,即所謂的單向阻塞 (unidirectional block 或 capable only of retrograde conduction)。此情況下,由於正常的 electrical impulse 由上往下順行時,在 bypass tract 中被擋住了,因此,在正常節律期間,心電圖上看不到「心室融合」的模式,同時,也不需要房性早搏 (APC) 來引發房室往復性心動過速 (AVRT)。

我反覆分析 AVRT 的開始和終止的方式,發現它都是始於正常的心律逐漸加速 (sinus cycle length 逐漸縮短);此外,速率依賴性 (rate-dependent ) LBBB 也促進和支持往復性的循環運動 (reentrant circus movement)。我恍然大悟,AVRT 的發生是可以用基礎科學知識來解釋的: sinus cycle length 逐漸縮短,可以減低心房、心室和 bypass tract 的不反應期(refractory period)。此外,它也會降低 AN node 內的傳導速度 (conduction velocity)。兩者均有利於促進及維持往復性的循環運動 (reentrant movement)。

該患者的 bypass tract 位在心臟左側 (left-sided bypass tract),因此,速率依賴性 LBBB 的發生進一步增加折返迴路 (reentrant circuit) 的長度,導致傳導速度相對的緩慢 (slow conduction),從而容許重入 (reentry) 機制的維持。有趣的是,速率依賴性 LBBB 的發生,也讓右心室成為折返迴路的一部分、使得右心室心尖起搏 (RVA pacing) 能輕易打斷折返迴路,進而控制心律。

我首先與 Tino 分享我的理論,然後在每週一次的心臟科部門會議上報告。後來,我使用一個吸引人的標題– 隱匿性預激綜合症中房室往復性心動過速自發性發作的機制 (Mechanism of spontaneous initiation of AV reciprocating tachycardia during sinus rhythm in concealed Wolff-Parkinson-White syndrome),在美國心臟協會 (American Heart Association) 年會上發表演講,頗受好評。 1976 年,《循環 (Circulation)》刊登了有關這個研究的論文,當中我詳細描述了所涉及新穎的心電生理學機制(參考文獻 8)。

雖然這種房室往復性心動過速起始模式,類似法國臨床心電生理學家 Philippe Coumel 在 1975 年所報告的永久型房室交界往復性心動過速 (permanent junctional reentrant tachycardia [PJRT]) ,我卻是首次把機制做很清楚說明的人。由這個案例我領悟到,要學臨床心電生理學,必須先讀好基礎科學 (細胞及組織) 的心電生理學。受到這項成就的鼓舞,我繼續研究隱匿性 WPW 症候群。我收集了一組罹患此症的成人和兒童患者,對他們進行了全面的分析(參考文獻 9,10)。這項涉及 12 名患者的研究成果論文被《美國心臟病學雜誌》(American Journal of Cardiology) 接受,並作為1977 年 12 月當期的頭條文章 (leading article)(參考文獻 10)。

值得注意的是,一般來說,細胞或組織的不應期分為絕對不應期 (absolute refractory period) 和相對不應期 (relative refractory period) 兩個階段。只有在絕對不應期期間,細胞或組織才是完全不可興奮的(沒有傳導反應)。此外,逆行 (retrograde) 傳導的特徵不應等同於順行 (anterograde) 傳導;傳導速度 (conduction velocity) 不僅僅由不應期決定。

隱匿型 WPW 綜合症是一種心臟病,特徵是房室旁路通道缺乏順行傳導,從而掩蓋心電圖上顯示的心室預激 (ventricular preexcitation) 的跡象,這是一個重要的研究領域。「隱匿傳導 (concealed conduction)」這句術語指的是未傳導成功的電脈衝 (unsuccessfully conducted impulse) 對後續電脈衝傳導( subsequent impulse conduction) 的影響。這一現象在房室結(AV node) 中最為明顯。該結構依賴鈣通道 (calcium channels)-並具有緩慢的傳導 (slow conduction) 特性,是一個關鍵的研究區域。我們的研究顯示,這一現象不僅限於房室結,也可以在其他組織中觀察到,例如人類心房和旁路通道 (AV bypass tract),突顯了我們的工作在各個電生理學領域中的相關性(參考文獻 11,12)。

克服限制與突破

因為導管實驗室沒有磁帶記錄 (tape-recording) 的設備,在心律不整 (cardiac arrhythmias) 發作期間,我們常常錯過顯示在螢幕上的關鍵事件。為了捕捉到螢幕上顯示的一切,我連續不斷地用紙本列印。因而產生大量的數據,也增加了成本費用。然而,這種方法為我提供了做詳細分析的機會。以WPW 症候群為例,這方法讓我發現了 orthodromic 和 antidromic 以及房室往復性心搏過速 (AVRT) 的起始和終止的特徵,而得以用系統性解讀的成果完成了一篇論文(參考文獻 13)。

在分析這些數據的同時,我也觀察到一個很重要的現象: WPW 症候群患者的心房顫動 (atrial fibrillation [AF]) 與順向性 (orthodromic) 房室往復性心搏過速 (AVRT) 之間的自發性交替。AVRT自發性轉換為AF,通常由自然發生的房性早搏 (APC) 來觸發,而AF自發性轉換成AVRT,需要在 bypass tract 中形成順行單向阻滯 (anterograde unidirectional block) 的情況下才能轉換。這個發現發表在 1977 年的《Circulation》雜誌上(參考文獻 14)。儘管闡明這些轉變背後的機制需要花費許多時間,但這篇文章至今仍是我最喜歡與學生討論的文章之一。

雙房室結通路生理學 (Dual Atrioventricular [AV] Nodal Pathway Physiology)

當時,除了 WPW 症候群的房室往復性心搏過速 (AVRT) 之外,一般人的房室結折返性心動過速 (AVNRT) 也經常是研究和討論的主題。AVNRT是一種常見的心律不整,早在1915 年就有描述。Kenneth Rosen 教授領導的伊利諾大學 (University of Illinois) 團隊,對這種心律不整的研究,做出了重大貢獻。他們在 EP study 實驗室中使用兩組房室結傳導的間距(A-H interval),辨認出雙房室結通路傳導 (dual AV nodal pathway conduction) 的存在。他們相信,近端共同通路 (proximal common pathway) 和遠端共同通路 (distal common pathway) 一起形成折返迴路 (reentrant circuit)。他們並假設功能分離 (functional dissociation) 是雙房室結通路傳導 (dual AV nodal pathway conduction) 的潛在機制。我從他們的演講和著作中學到了很多知識;但人類房室結很小 (compact node: 1 x 3 x 5 mm3) ,讓我很難理解功能分離 (functional dissociation) 這樣抽象的假設。

有天早上,我與 Tino 分享我在這雙房室結生理學的研究成果。我很興奮地向他報告,我在一名患者身上找到了Gordon Moe 1956 年在動物(狗和兔子)實驗中觀察到的反向形式 (reverse form) 房室結折返性心動過速 (AVNRT) 。令我驚訝的是,Tino似乎不為所動,並向我展示了他正在為《循環 (Circulation)》審查的論文手稿。第一作者是 Kenneth Rosen 團隊中一位來自台灣的吳德朗 (Delon Wu) 醫師;他們已經在三名病患中看到了房室結折返性心動過速 (AVNRT) 的反向形式,並將其稱為一種不尋常的形式 (unusual form)。儘管我對自己有點太晚發現這種形式的心律不整感到失望,但我並不氣餒。

房室結折返性心搏過速 (AV nodal reentrant tachycardia ) 的「慢-快 (slow-fast」」和「快-慢 (fast-slow)」形式

之後,我仔細分析了我們自己的房室結折返性心動過速 (AVNRT) 病例,以了解心房和心室刺激如何在不同的起搏週期長度(cycle lengths- 400 msec 和 600 msec)下誘導典型 (typical) 和反向形式 (reverse from) 的房室結折返性心動過速 (AVNRT)。我將這項研究報告投給《美國心臟病學雜誌》(American Journal of Cardiology)(參考文獻 15)。當中一位審稿人 很可能是Kenneth Rosen 教授,因為他提供了積極的回饋,承認我們的分析證實了他團隊的一些觀察結果。 Ken Rosen 教授建議我對這兩種形式的房室結折返性心動過速 (AVNRT) 使用「慢-快 (slow-fast)」和「快-慢 (fast-slow)」 的術語 (目前已廣泛使用),取代「典型 (typical) 」和「不尋常 (unusual) 」。當時,Ken Rosen 教授是一位年近 40 歲、受人尊敬的學術先驅之一,以友善和熱情的個性聞名。當他的團隊出現職缺時,他立即邀請我加入。這很誘人,但我最終決定留在 Tino 身邊,在邁阿密大學繼續我的研究工作。

隨後,我也觀察到一種複雜的電生理現象,即在具有附加房室旁路 (accessory AV bypass tract) 的患者中發生了雙房室結通路傳導 (dual AV nodal pathway conduction)(參考文獻 16)。我的聲譽日益提高,贏得了國內和國際的認可。我受邀在室上性心動過速 (supraventricular tachycardias) 研討會上擔任主持人與發表演講,聚焦於診斷和治療。《 Circulation》和《American Journal of Cardiology》 依我的專長,尋求我擔任臨床電生理學文章的審稿人。《American Heart Journal》邀請我担任他們的編輯委員會成員。國內、外的學術交流讓我結識了世界各地著名的電生理學家,包括 Philippe Coumel 和 Paul Peuch(法國)、RM Schuilenberg、Heins J. J. Wellens、Michael Janse 和 Dick Durrer(荷蘭)、David Ross(澳洲)、Joseph Brugada(西班牙),以及 Alfred Waldo、Onkar Narula、Pablo Dennis、Delon Wu、John Gallagher、Douglas Zipes、Andrew L. Wit 和 Mark E. Josephson(美國)。頻繁的旅行也使我獲得了聯合航空公司 (United Airlines) 的“貴賓金卡”身份,有了一些額外的福利來緩解旅程的勞頓。

醫學系承認我為建立 UM 在國內和國際臨床心臟電生理學聲譽方面做出的貢獻。這項認可使我於 1978 年晉升為副教授,這是我專業成長的一個重要里程碑,也顯示了我研究工作的影響力。

心律調節器的創新

1978年 Tino 和邁阿密 Cordis Corporation 的一位傑出電氣工程師Barold V. Berkovits共同開發一種用於治療心動過緩的植入式心律起搏調節器 (implantable cardiac pacemaker),期待著製造出能依序刺激 (sequential stimulation) 心房和心室的心律起搏調節器。它後來成為當今的雙腔心房和心室生理節律器(dual-chamber physiological pacemaker) 。

在這個研發過程中, Tino 和我曾討論同時刺激心房和心室 (simultaneous atrial and ventricular stimulation),而非依序刺激的作法。我們認為,在房室結 (AV node) 內引入「脈衝碰撞 (impulse collision)」可防止由房性或室性早搏 (premature beats) 所引發的房室結折返性心動過速 (AVNRT)。之後,我開始進行臨床試驗。每次同時刺激心房和心室 (simultaneous atrial and ventricular stimulation) 時,都如所預期的,順利地消除了四名患者的房性或室性早搏 (premature beats) 誘發的心搏過速區 (tachycardia induction zone)(參考文獻17)。然而,隨著更多患者的加入,我注意到自主神經系統 (autonomic nervous system) 的動態性質 (dynamic nature) 對房室結 (AV node) 功能有極大的影響,最終可以覆蓋心房和心室同時刺激所產生的抑制作用,從而導致房室結折返性心動過速 (AVNRT) 的再次發生(未發表的數據)。儘管經歷了這項挫折,我意識到在治療心律不整患者時,應始終考慮到自主神經系統影響的可能性。

胺碘酮 (Amiodarone) 、維拉帕米 (Verapamil) 和 N-乙醯基普魯卡因醯胺 (N-acetyl procainamide) 作為抗心律不整藥

在探索心律失常管理的新領域時,歐洲和南美洲有更大的空間來試驗新藥。1974年,阿根廷著名心臟病專家 Mauricio Rosenbaum (1921-2003) 教授訪問了Tino、並向我們介紹了當時還處於實驗階段的Amiodarone。我因而開始在冠心病監護室 (CCU) 中使用Amiodarone 治療難治的心律不整– 主要是室性快速心律不整 (ventricular tachyarrhythmias) 的患者。這是我第一次使用這種半衰期 (half-life) 長達三個月的藥物,所累積的經驗讓我認識到 Amiodarone 可能產生多種副作用,例如,肝毒性 (hepatotoxicity)、角膜沉積物 (corneal deposit)、皮膚光敏感性 (skin photosensitivity- pseudocyesis),、甲狀腺功能障礙 (thyroid dysfunction),、神經毒性 (neurotoxicity)、肺炎 (pneumonitis) 和肺纖維化 (pulmonary fibrosis) 等等。

我的探索之旅引導我研究靜脈注射形式的Verapamil,這標誌著電生理研究藥理的開始。作為苯烷基胺類(phenylalkylamine) 鈣通道阻滯劑的一員, Verapamil顯示出了令人鼓舞的潛力。它抑制房室結 (AV node) 傳導的作用機制,在中斷依賴房室結 (AV node) 作為折返迴路一部分的室上性心搏過速 (supraventricular tachycardias) 呈現出一線希望。我們在電生理研究結果顯示,Verapamil能有效抑制竇房結和房室結折返性心動過速 (sinus nodal reentrant tachycardia 和AVNRT) , 並減慢心房撲動 (atrial flutter) 和顫動 (atrial fibrillation) 期間的心室反應 (ventricular response)(參考文獻 18,19)。

我們的探索之旅還引導我們研究一種普鹼胺 (procainamide) 的活性代謝物,N-acetyl procainamide。這種化合物具有選擇性延長動作電位持續時間 (QT interval) 的抗心律失常機制 (Vaughan-Williams Class III抗心律不整藥作用) 。由於其不同於母體藥物procainamide,不會引起狼瘡症候群 (lupus syndrome),因此最初看起來很有希望。然而,我們的電生理研究揭示了一個令人警醒的事實 – 其抗心律不整的效力可能不如procainamide(參考文獻 20)。這一發現雖然不如我們希望的那樣令人興奮,但它是我們在心律不整和藥理研究之旅中的重要組成部分。

發表論文的壓力是學術醫學中的現實

在學術醫學領域裡,「發表或滅亡 (publish or perish)」這句話恰如其分地描述學術研究人員所面臨持續不斷的挑戰–需要源源不絕的創新思維,以持續進行研究及發表文章。幸運的是,專業會議提供了一個寶貴的平台。美國心臟協會 (American Heart Association)、美國心臟學會 (American College of Cardiology) 和後來更名為心律協會 (Heart Rhythm Society) 的北美起搏和電生理學會 (North American Society of Pacing and Cardiac Electrophysiology [NASPE])所舉辦的年會,讓我們透過摘要形式 (abstract presentation) 分享初步的研究結果。這些會議促進了心臟病學次專業 (subspecialty) 內的合作和活躍的知識交流。我雖然沒有唱歌或繪畫等藝術天賦,但上帝賜給我好奇心和完成專案的毅力。從 1975 年我加入教職開始,直到 2001 年我轉任純粹行政和教育的職務,創新思維的能力持續推動了我的學術研究,從未間斷。在這段期間,我也見證了心臟病學的顯著進步,確實令人受益匪淺。僅舉幾例: 生理起搏 (physiologic pacing) 的發展、球囊血管成形術 (balloon angioplasty) 和冠狀動脈支架置入術 (coronary stenting) 的出現、雙腔起搏器(dual chamber pacemaker) 和植入式心臟復律除顫器 (implantable cardioverter-defibrillators) 的改進,以及治療高血壓、高血脂、心律不整和心臟衰竭等新藥的推出。

醫學中心對於醫師教員的要求是相當大的,以至於經常尋找在下面這三個領域都表現出色的教師 (稱為三重威脅 [Triple Threats]):進行原創性研究、大量發表論文、是鼓舞人心的教育家和充滿熱情的執業醫生。不可否認,這給包括我在內的個人帶來了不小的壓力。為了放鬆身心,我喜歡和家人在一起,參加台灣同鄉的聚會,打網球,以及看電影。林祖銘和他的妻子是我和貴榮的好朋友,且祖明成了我固定的網球搭檔。

出席在委內瑞拉加拉加斯舉行的第十屆美洲心臟病學年會。左起:Stephen Mallon 博士和夫人以及 Cesar Conte 博士和夫人。最右邊是Dr. Juan Aranda。

例行程序的小變化激發了學術的進步

有一天,我將一根額外的電極導管 (electrode catheter) 放入一位患有心悸,但沒有記錄到心律不整的患者的冠狀竇 (coronary sinus) 中。在心內電圖 (intracardiac electrograms) 上看不到有任何輔助房室旁路 (AV bypass tract),但它顯示了順行 (anterograde)和逆行 (retrograde)雙方向的房室結通路傳導 (dual AV node pathway conduction) ,並且具有可誘導的心室迴聲 (ventricular echo) 。這種現象是因室性早搏 (ventricular premature stimulation) 誘發了逆行 (retrograde) 傳導,然後發生心房順行 (anterograde) 反應,導致另一個心室反應,顯示出雙房室結通路傳導的存在。

我在家裡解析記錄時,發現了一個極有趣的細節。多個心房電圖 (atrial electrograms) 顯示,在快逆行傳導路徑 (fast retrograde conduction pathway) 和慢逆行傳導路徑 (slow retrograde conduction pathway) 之間的轉換過程中,逆行心房活化序列 (retrograde atrial activation sequence) 有明顯的轉變。這種在多個心房電圖 (atrial electrograms) 上表現的一致性,促使我做更仔細的觀察。意識到自己可能偶然發現了人類雙房室結通路傳導生理學 (physiology of dual AV nodal pathway conduction) 在解剖學上的基礎,使我感到非常興奮。根據逆行心房激活序列 (retrograde atrial activation sequence),我假設快速通路 (fast pathway)位於靠近隔膜 (interventricular septum) 的前方(記錄希氏束電圖 [His bundle electrogram] 的位置)。相比之下,慢速通路 (slow pathway) 位於冠狀竇口 (coronary sinus ostium )前方的後側。這一發現與Mendez和Moe(參考文獻21)以及Janse等人(參考文獻22)在兔心臟中的觀察相呼應。更重要的是,這表明人類的房室結重入 (AV nodal reentry) 並不僅僅是“功能性分離 (functional dissociation)”,而是具有解剖結構的基礎。

為了證實這些發現,我與心臟病學研究員 (cardiology fellows),找到了另外六名在電生理學研究 (EP study) 中出現雙房室結通路在順行和逆行兩個方向上傳導 (Dual AV nodal pathway conduction in both anterograde and retrograde directions) 的患者。的確,這六名患者同樣展示逆行心房活化序列 (retrograde atrial activation sequence) 的轉移 (shift),增強了我對人類雙房室結通路傳導 (dual AV nodal pathway conduction) 的生理學以及房室結折返性心動過速 (AVNRT)確實具有解剖學基礎的信心。

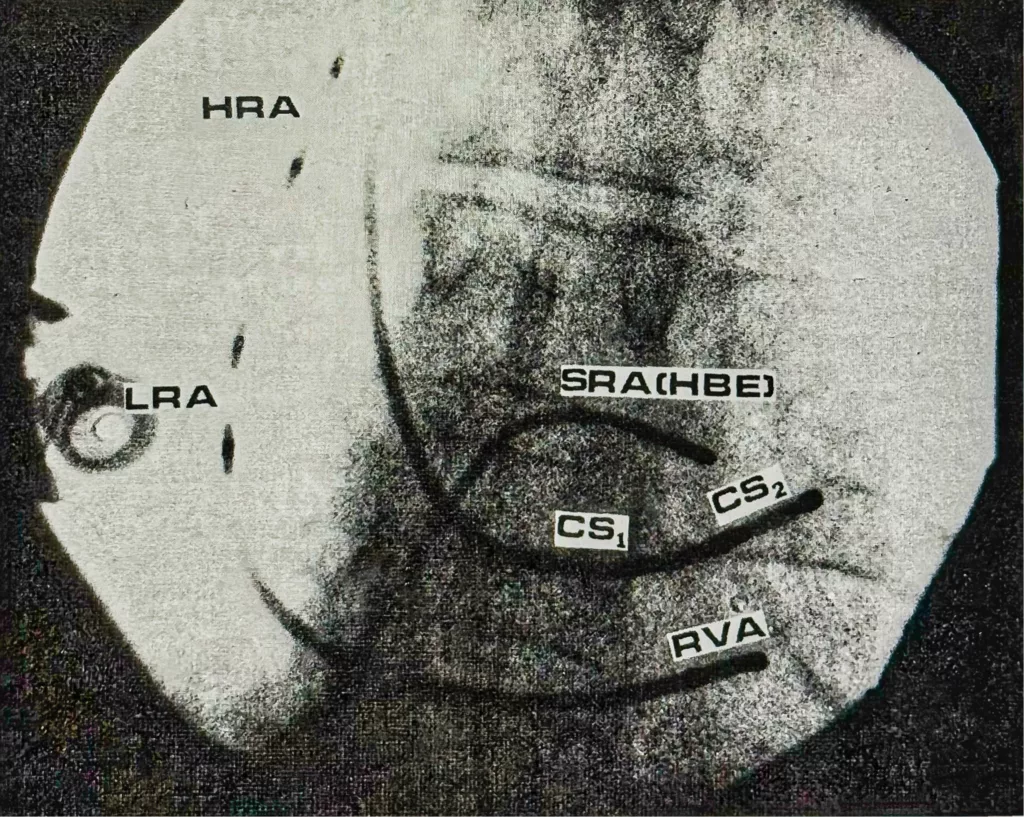

螢光鏡下心內導管電極位置的前後視圖。 兩個冠狀竇導極(CS1 和 CS2)相距 10 mm,位於希氏束電圖導極 (HBE) 下方。據信 CS1 導線位於 CS 口。 HRA = 高右心房; LRA = 側右心房; RVA = 右心室心尖; SRA = 低隔右心房 (參考文獻 23,Circulation許可)。

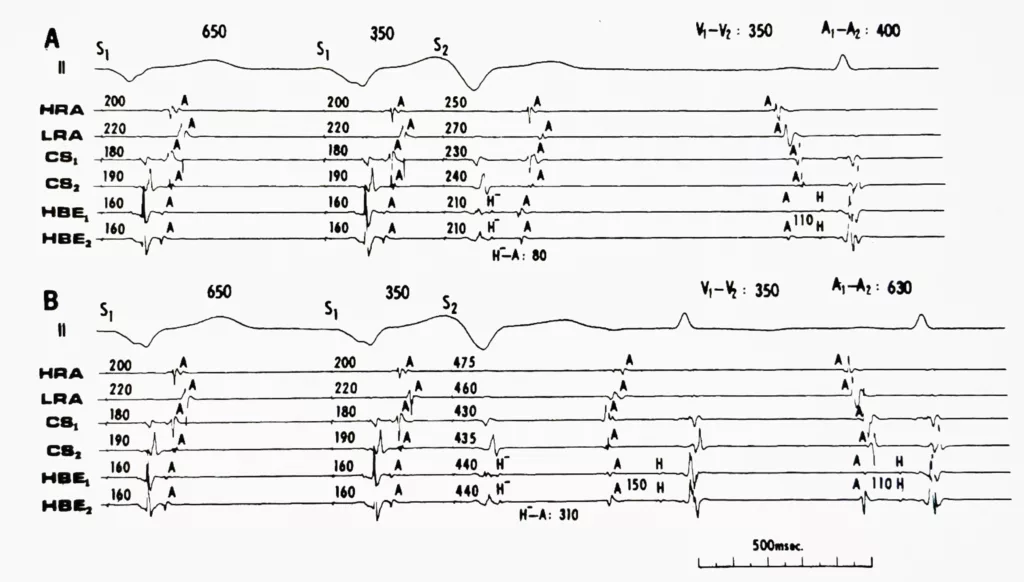

透過心室額外刺激誘導逆行雙房室 (AV) 結通路傳導(與上述同一患者)。 H–表示逆行希氏束電位。逆行心房激動序列源自於逆行快速 A V 結路徑傳導 (A) 首先是希氏束電圖中的低位隔右心房 (SRA)(HBE),其次是近端冠狀竇(CS1 and CS2),高位右心房(HRA)和外側右心房(LRA),而由逆行緩慢 A V 結路徑傳導 (B) 引起的傳導首先是近冠狀竇 (CS1 and CS2)。其次是低 SRA、LRA 和 IRA。心房電圖的形態因從逆行快速到逆行慢速 A V 結通路傳導。測量心室傳導時間(SA 間隔)從刺激到每個記錄部位心房電圖的開始,以毫秒表示。走紙速度 = 250 毫米/秒 (參考文獻 23,Circulation許可)。

分享發現:最初的抵抗和最終的接受

1979年,我在美國心臟協會 (American Heart Association) 年會上,以摘要形式首次提出了房室結折返 (AV nodal reentry) 在解剖學上的基礎。我很榮幸看到 Kenneth Rosen、Alfred Waldo 和 Dirk Durrer 等學者聆聽我的演講。之後,我立即將完整的手稿提交給《循環(Circulation)》雜誌。最初得到的評論褒貶不一;一位審稿人提供了寶貴的支持,而另一位則認為是心臟收縮和放鬆期間,導管移動引起的假象。從批評的語氣來看,這位審稿人可能是杜克大學著名的 WPW專家 John Gallagher 教授。他之前也曾駁回我非常重視的一篇論文。那是有關於 WPW 綜合症中 AF 和房室折返性心動過速 (AVRT) 自發轉換的發現(文獻14)。Gallagher 教授稱那些結果為 “沒啥價值 (trivial)”。根據我過去的經驗,我勇敢地向編輯提出申訴,同時詳細回應兩位審稿人的意見,以致編輯邀請了第三位專家進行審稿。《循環(Circulation)》雜誌最終接受了這篇論文(文獻23)。

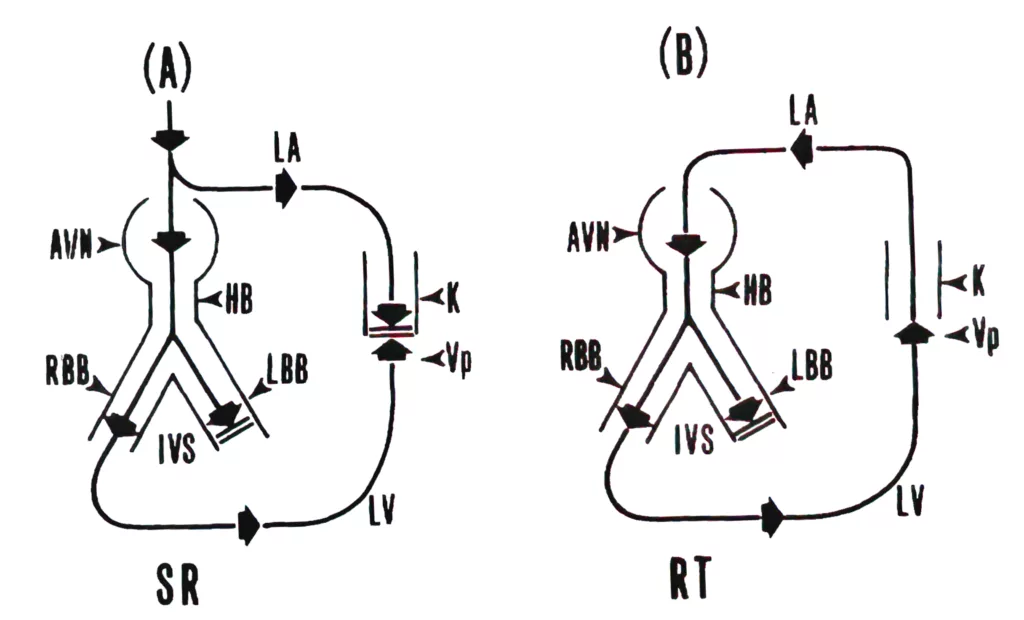

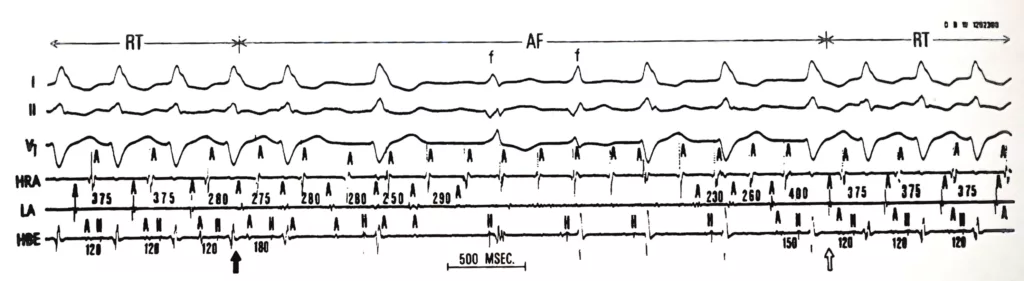

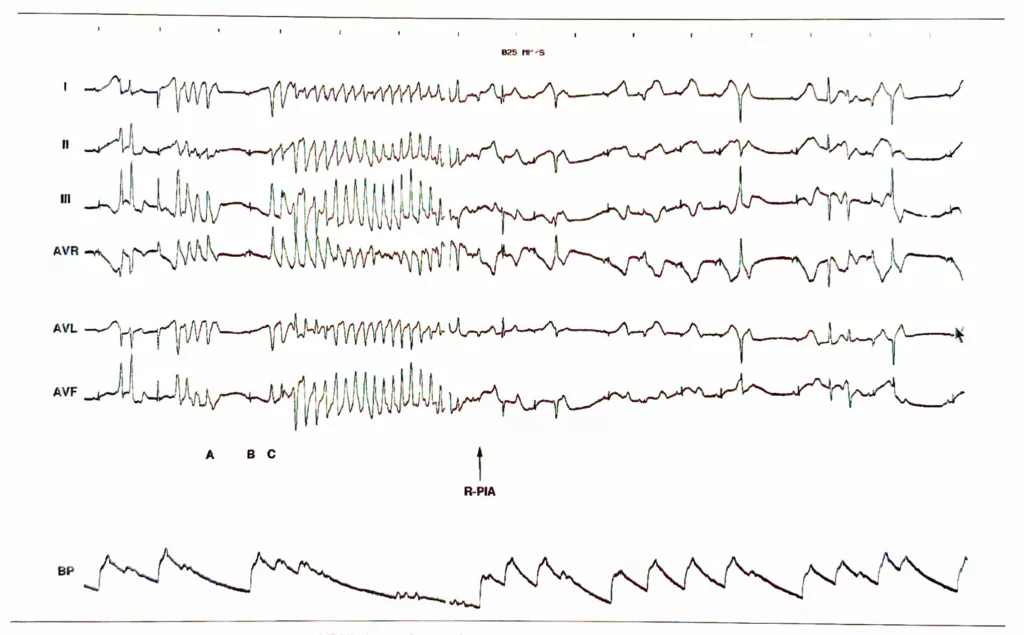

左側 AV 旁路的患者 AV 往復性心搏過速 (AVRT) 和心房撲動顫動 (AF) 之間的自發性轉換。相對於 AVRT 期間預期的往復節律(A-A 間隔 375 毫秒),第四個 QRS 波群(實線箭頭)之後的左心房去極化(A-A 間隔 280 毫秒)是過早的。心房過早除極後,對應的 A-H 間期從 120 毫秒延長至 180 毫秒。然後啟動平均心房週期長度為 240 毫秒的短期 AF。 AF 期間,HRA 導極的心房電圖相當規則,但 LA 和 HBE 導極的心房電圖均不均。第七個和第八個 QRS 波群是融合搏動 (f),希氏束電位 (H) 之前刻有 δ 波(心室預激)即可證明。第 11 個 QRS 波群是最後一次 AF 傳導搏動,然後進入左心房(空心箭頭),啟動 AVRT。請注意,在AF 轉換為AVRT 之前,最後3 個AF 傳導的搏動(第九、第十和第十一個QRS 波群)在異常通路中被順行阻斷,如δ(delta) 波消失和H-V 正常化所證明。 AVRT 期間出現完整的左束支傳導阻滯模式 (參考文獻 14,Circulation許可)。

多年以來,房室結折返 (AV nodal reentry) 有解剖學上的基礎的概念,在臨床心臟電生理學中備受關注。然而,直到 1992 年,奧克拉荷馬大學 (Univerisity of Oklahoma) 的 Warren Jackman 才成功地將它應用在治療上。 Jackman 使用射頻消融術 (radiofrequency catheter ablation) 在冠狀竇口 (ostium of the coronary sinus) 附近的慢通路傳導 (slow pathway conduction),成功治癒了 78 名患者的房室結折返性心動過速 (AVNRT)(參考文獻 24)。由於慢路傳導區位於希氏束 (His bundle) 下方約 1.3 cm 處,因此成為導管消融治療房室結折返性心動過速 (AVNRT) 的首選部位(參考文獻 25)。

我在邁阿密大學(1972-1981)的研究成果豐碩。學術聲譽使我多次受邀參加美國心臟協會 (American Heart Association)、美國心臟學院 (American College of Cardiology) 和心律協會 (Heart Rhythm Society) 的講座和研討會,討論人類雙房室結通路傳導的生理學 (physiology of the human dual AV nodal pathway conduction) 和 AVNRT消融技術。特別難忘的一刻是,杜克大學的 John Gallagher 教授公開承認他是最初拒絕我解剖AV結節折返論文的審稿人。他在介紹我為演講者之前正式道歉,這不僅消除了我對他之前尖銳批評我兩篇重要文章的不滿,還使我對他感到敬佩。我一直認為,這種風度是許多台灣人必須學習的。

新發現引發對房室結 (AV node) 定義的爭論

成功的房室結折返性心搏過速 (AVNRT) 射頻消融術已驗證了房室結節重入 (atrioventricular [AV] nodal reentry) 的解剖學概念,但也引發了我們如何定義人類房室結節 (AV node)的辯論。在人類心臟中,田原 (Tawara) 將房室結節分為密實結節 (compact node) 和下結節束 (lower nodal bundle),並伸展到冠狀竇 (coronary sinus),但沒有指明它們的功能(參考文獻26)。在分離的兔心臟中,Janse等人證明了房室結節的雙重輸入 (dual AV nodal inputs)和心房額外刺激誘發的心房回波現象 (atrial echo phenomenon)(參考文獻22)。可惜的是,他們無法完全繪製出房室結節重入迴路 (AV nodal reentrant circuit),並且建議房室結節內可能存在許多不同的通路。一個基本的問題是:慢速通路是否真的是結節外結構 (extranodal structure),還是只是房室結節的後部延伸 (posterior extension)?此外,消融應該瞄準快速還是慢速通路?一些研究人員甚至認為,雙通路傳導可能根本不涉及不同的通路,而是源於科赫三角 (Koch triangle)內不均勻的傳導 (inhomogeneous conduction),這是右心房底部的一個明確的解剖區域。儘管持續進行激烈的討論,但選擇性消融慢速通路傳導 (selective ablation of the slow pathway conduction)仍是首選方法,因為它在造成意外的房室阻滯 (AV block) 及促進心律不整 (proarrhythmia) 的併發症兩方面的風險較低(參考文25)。

在邁阿密近十年後決定搬到舊金山

在邁阿密大學豐碩的研究成果,為我帶來了在其他學術機構工作的機會。1979年至1980年間,在 Tino 的鼓勵下,我審慎考慮了這些邀請,並參觀了五家大學醫學中心。科羅拉多大學 (University of Colorado) 提供了最誘人的條件- 立即晉升為內科學教授和丹佛總醫院 (Denver General Hospital) 心臟病學科主任。儘管很誘人,但我覺得自己需要更多的工作經驗來擔任如此資深的職位。最後我決定加入加州大學舊金山分校 (University of California at San Francisco [UCSF]) 的 Melvin M. Scheinman 小組,仍然擔任副教授。

有幾個因素吸引我前往加州大學舊金山分校 (UCSF)。首先,UCSF一直位列全美醫學院前五名,與哈佛大學 (Harvard University)、約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 和史丹佛大學 (Stanford University) 的醫學院並駕齊驅。其次,舊金山充滿活力,具多元文化氛圍,並擁有大量亞裔社區。它離台灣較近,有頻繁的直飛航班,使我回家鄉更加方便。最後,我的高中同學吳新一 (Shin Wu) 住在舊金山灣區附近的庫比蒂諾 (Cupertino) ,對我尤其具有吸引力。

我要離職的消息傳到了邁阿密大學內科主任 Daniel H. Mintz (1930-2020 年)教授的耳中。他來見我和貴榮,並力勸我們重新考慮。當得知我被認為是邁阿密大學的三位「學術明星」之一時,我感到非常地榮幸。Mintz 博士全力支持留住我,然而,我渴望能獨立自主。在 Tino 的指導下,我已從靜態心電生理學 (專注於心電圖的解釋) 轉移至動態心電生理學 (研究心律失常的機制) 。我覺得自己已經準備好獨立的學術道路。此外,我還希望能夠自主地發表作品,而不必將我的上級列為共同作者。

一個寶貴的警告:在十字路口- 聲望與晉升間的抉擇

有趣的是,在得知我決定加入 UCSF 之後,南加州大學(University of Southern California [USC]) 心臟科主任 Shahbudin Rahimtoola 教授(1931-2018)聯繫了我。他表示擔憂,此舉將是橫向轉移 (lateral move),不太可能升任正教授。相比之下,USC 也向我提供了立刻晉升為正教授的機會。他還提醒我,不要在還沒有成為領先的電生理學家的人手下工作,以及可能減薪。這些都是有力的論點,但加入像 UCSF 這樣享譽國內外的著名醫學機構的機會,仍然勝過了其他任何疑慮。UCSF 內科系主任 Lloyd Hollingsworth “Holly” Smith Jr. (1924-2018年) 和心臟病學主任 William Parmley教授在國、內外都備受景仰;與如此傑出的學術領袖共事,是我無法拒絕的榮譽,我對這個前景感到興奮不已。

參考文獻 (References)

(2) Sung RJ, Ghahramani AI, Mallon SM, Richter SE, Sommer LS, Gottlieb S, Myerburg RJ. Hemodynamic features of prolapsing and non-prolapsing left atrial myxoma. Circulation 1975;51:342-349.

(3) Sung RJ, Mallon SM, Richter SE, Ghahramani AR, Sommer LS, Kaiser GA, Myerburg RJ. Left main coronary artery obstruction. Follow-up of thirty patients with and without surgery. Circulation, 1975;52 (Suppl I):112-118.

(4) Scherlag BJ, Lau SH, Helfant RH, Berkowitz WD, Stein E, Damato AN: Catheter technique for recording His bundle activity in man. Circulation, 1969;39:13-18.

(5) Sung RJ, Tamer DM, Agha AS, Castellanos A, Myerburg RJ, Telband H. Etiology of the electrocardiographic pattern of “incomplete right bundle branch block” in atrial septal defect: An electrophysiologic study. Journal of Pediatrics, 1975;87:1182-1186.

(6) Sung RJ, Tamer DM, Garcia OL, Castellanos A, Myerburg RJ, Gelband H. Analysis of surgically induced right bundle branch block pattern using intracardiac recording techniques. Circulation, 1976;54:442-446.

(7) Mines GR. On dynamic equilibrium in the heart. Journal of Physiology, 1913;46:349-383.

(8) Sung RJ, Castellanos A, Gelband H, Myerburg RJ. Mechanism of reciprocating tachycardia initiated during sinus rhythm in concealed Wolff-Parkinson-White syndrome: Circulation, 1976;54:338-345.

(9) Sung RJ, Ferrer P, Gardia OL, Castellanos A, Gelband H. Atrioventricular reciprocal rhythm and chronic reciprocating tachycardia in a newborn infant with concealed Wolff-Parkinson-White syndrome. British Heart Journal, 1977;39:810-814.

(10) Sung RJ, Gelband H, Castellanos A, Aranda JM, Myerburg RJ. Clinical and electrophysiological observations in patients with concealed accessory bypass tracts. American Journal of Cardiology, 1977;40:839-847.

(11) Sung RJ, Myerburg RJ, Castellanos A. Electrophysiologic demonstration of concealed conduction in the human atrium. Circulation, 1978;58:940-6.

(12) Svinarich JT, Tai DY, Mickelson J, Keung EC, Sung RJ. Electrophysiologic demonstration of concealed conduction in anomalous atrioventricular bypass tracts. Journal of American College of Cardiology, 1985;5:898-903.

(13) Sung RJ, Castellanos A, Mallon SM, Gelband H, Mendoze I, Myerburg RJ. The mode of initiation of reciprocating tachycardia during programmed ventricular stimulation in the Wolff-Parkinson-White syndrome. With reference to various patterns of ventriculoatrial conduction. American Journal of Cardiology, 1977;40:24-31.

(14) Sung RJ, Castellanos A, Mallon SM, Bloom MG, Myerburg RJ. Mechanisms of spontaneous alternation between reciprocating tachycardia and atrial flutter-fibrillation in the Wolff-Parkinson-White syndrome. Circulation, 1977;56:409-416.

(15) Sung RJ, Styperek JL, Myerburg RJ, Castellanos A. Initiation of two distinct forms of atrioventricular nodal reentrant tachycardia during programmed ventricular stimulation in man. American Journal of Cardiology, 1978;42:404-415.

(16) Sung RJ, Styperek JL. Electrophysiologic identification of dual atrioventricular nodal pathway conduction in patients with accessory bypass tracts. Circulation, 1979;60:1464-1476.

(17) Sung RJ, Styperek JL, Castellanos A. Complete abolition of the reentrant supraventricular tachycardia zone using a new modality of cardiac pacing with simultaneous atrioventricular stimulation. American Journal of Cardiology, 1980;45:72-78.

(18) Sung RJ, Elser B, McAllister RG. Intravenous Verapamil for termination of reentrant supraventricular tachycardia: intracardiac studies correlated with plasma verapamil concentrations. Annals of Internal Medicine, 1980;93:682-689.

(19) Waxman HL, Myerburg RJ, Appel R, Sung RJ. Verapamil for control of ventricular rate in paroxysmal supraventricular tachycardia and atrial fibrillation or flutter: a double-blind randomized cross-over study. Annals of Internal Medicine, 1981;94:1-6.

(20) Sung RJ, Juma Z, Saksena S. Electrophysiologic properties and antiarrhythmic mechanisms of intravenous N-acetyl procainamide in patients with ventricular dysrhythmias. American Heart Journal, 1983;105:811-823.

(21) Mendez C, Moe GK. Demonstration of a dual A-V nodal conduction system in the isolated rabbit heart. Circulation Research, 1966;19:378-93.

(22) Janse MJ, Van Capelle FJL, Anderson RH, Touboul P, Billette J: Electrophysiology and structure of the atrioventricular node of the isolated rabbit heart. In The Conduction System of the Heart, edited by Wellens HJJ, Lie K, Janse M. Leiden, Stenfert Kroese, 1976, p 296.

(23) Sung RJ, Waxman HL, Saksena S, Juma Z. Sequence of retrograde atrial activation in patients with dual atrioventricular nodal pathways. Circulation, 1981;64:1059-1067.

(24) Jackman WM, Beckman KJ, McClelland JH, Wang X, Friday KJ, Roman CA, Moulton KP, Twidale N, Hazlitt HA, Prior MI, et al. Treatment of supraventricular tachycardia due to atrioventricular nodal reentry by radiofrequency catheter ablation of slow-pathway conduction. New England Journal of Medicin, 1992;327:313-318.

(25) Fundamental Approaches to the Management of Cardiac Arrhythmias by Ruey J. and Michael R. Lauer. In Chapter 11, Atrioventricular nodal reentrant tachycardia, pp 488-509 in Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London, 2000.

(26) Tawara S. Das Reizleitungssystem des Saugetierherzens: Eine Anatomisch-Histologische Studie Uber Das Atrioventrikularbundel Und Die Purkinjeschen Faden. Jena: Verlag von Gustav Fischer; 1906.

加州大學舊金山分校 (University of California at Francisco [UCSF])(1981年3月1日-1991年2月28日)

舊金山生活:美麗與挑戰

加州大學舊金山分校(UCSF)為我們開啟了人生和職業的新篇章。鄰近地標性建築金門大橋 (Golden Gate Bridge) 和金門公園 (Golden Gate Park),UCSF 的位置為我們的生活提供了充滿活力的背景。我和貴榮在一個寧靜的郊區市郊社區找到了家。

UCSF 的醫學院擁有許多傑出的教職人員。在心臟病學領域,Kanu Chatterjee 和 William W. Parmley(心臟衰竭)、Nelson Schiller(超音波心臟檢查)、Elias Botvinick(核子造影心臟病學)、Melvin Cheitlin 和 Elliot Rappaport(臨床心臟病學)等,都是學術明星。與這些受人崇敬的同事一起工作、剛開始讓我有點緊張,因為感覺自己像「一隻徘徊在叢林中的小白兔」。等我習慣了之後,不久,《美國心臟學會雜誌 (Journal of American College of Cardiology)》邀請我加入編委會。這是我夢寐以求的榮譽。

我最初在 UCSF 主要的附屬醫療中心莫菲特朗醫院 (Moffitt-Long Hospital) 任職。這個安排給我帶來了意想不到的挑戰。因為我是該單位的新人,無法得到很多轉診給我的病患,因此,經常只為 Melvin Scheinman 教授的患者做治療工作。儘管 Melvin Scheinman 和藹有禮,但他對患者的醫療規劃往往與我的不同。回想起來,南加州大學 (USC) Shahbudin Rahimtoola 教授對於在某人之下工作,自主權將受限 (limited autonomy) 的警告是正確的。

尋求機會並建立聯盟

幸運的是,UCSF 有三所附屬醫院。除了 Moffitt-Long,還有舊金山總醫院 (San Francisco General Hospital [SFGH]) 和退伍軍人管理局醫院 (Veterans Administration Hospital [VGH])。為了尋求更合適的工作環境,我要求轉至SFGH,同時保留我在 Moffitt-Long 醫院的私人門診。SFGH 著重於貧窮患者的照護和愛滋病 (AIDS [acquired immunodeficiency syndrome]) 研究,有些同事因此對我心電生理學的研究前途表示憂心。但我仍然保持樂觀;想必上帝給了我韌性和毅力,使我堅信「有志者事竟成」。

我在SFGH 與 Melvin Cheitlin 和 Elliot Rappaport 兩位教授合作得頗愉快,此外,主動的外展計劃 (outreach project) 讓我與附近醫療中心的醫師有合作的機會。UCSF 退伍軍人管理局醫院 (VAH) 的 Edmond Keung 和萊特曼陸軍醫院醫療中心 (Letterman Army Medical Center [LAMC]) 的 Edward Huckye(其後由 Tom Synarich 和 Jim Cockrell 接任)成為我重要的合作夥伴。 SFGH、VAH、 LAMC 這三家醫院均位於舊金山市區內,彼此相距不遠,是我們建立一支强大的臨床心電生理團隊的基礎。有趣的是,為美國西部軍事人員提供服務的 LAMC 是美國東部沃爾特·里德陸軍醫療中心 (Walter Reed Army Medical Center)(華盛頓特區 [Washington, DC])的對應機構;兩者都擁有龐大的患者來源。

1982 年在舊金山Presidio Letterman陸軍醫院心導管實驗室。

1989 年 6 月 25 日,為Edward Huycke醫師晉升並搬到華盛頓特區沃爾特·里德陸軍醫療中心 (Walter Reed Army Medical Center) 舉行告別晚宴。

研究方向的重大轉變,專注於心室性心動過速 (ventricular tachycardia)。

在離開邁阿密大學之前,我於1981年2月在傑克森紀念醫院(JMH)建立了一個獨立的電生理(EP)實驗室。在那裡,我完成了第一個關於心室性心動過速(ventricular tachycardia [VT])的電生理研究案例。VT患者通常有潛在的結構性心臟疾病,缺血性 (ischemic) 或非缺血性 (non-ischemic) 心肌病 (cardiomyopathy)。在VT期間,異常去極化 (abnormal depolarization) 和快速心率常常導致心肌缺血,這可能迅速惡化為心室顫動(ventricular fibrillation [VF]),導致死亡。在這方面,來自賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania) 的Mark E. Josephson在VT手術電生理定位方面 (electrophysiological mapping) 開創了先河。

在加州大學舊金山分校(UCSF),我恢復了學術追求,並發表了有關以前研究興趣的文章 (Refs. 27-31).。然而,我很快重新對VT產生了興趣。我的主要關注點轉向與突發性心臟死亡sudden cardiac death (參考文獻32) 相關的VT和VF,深入探討它們在各種臨床背景下的潛在機制。

觀察到「運動」如何觸發心律失常後,我給患者施用異丙腎上腺素 (isoproterenol) 以模擬這一現象,將所產生的心律失常定義為對兒茶酚胺敏感 (catecholamine-sensitive)。Isoproterenol結構上類似於腎上腺素 (epinephrine),以靜脈推注(1-2微克)隨後進行持續輸注(0.15-0.3微克/分鐘),或調整至保持竇房率 (sinus rate) 比基線高25%。通過這種方法,我成功誘發了與「運動」相關的心房性心動過速 (atrial tachycardia)、房室結折返性心動過速 (AV nodal reentrant tachycardia)、心房撲動 (atrial flutter)、心房顫動 (atrial fibrillation) 和VT。我們的電生理團隊多次在國內外會議上展示了我們的研究結果。

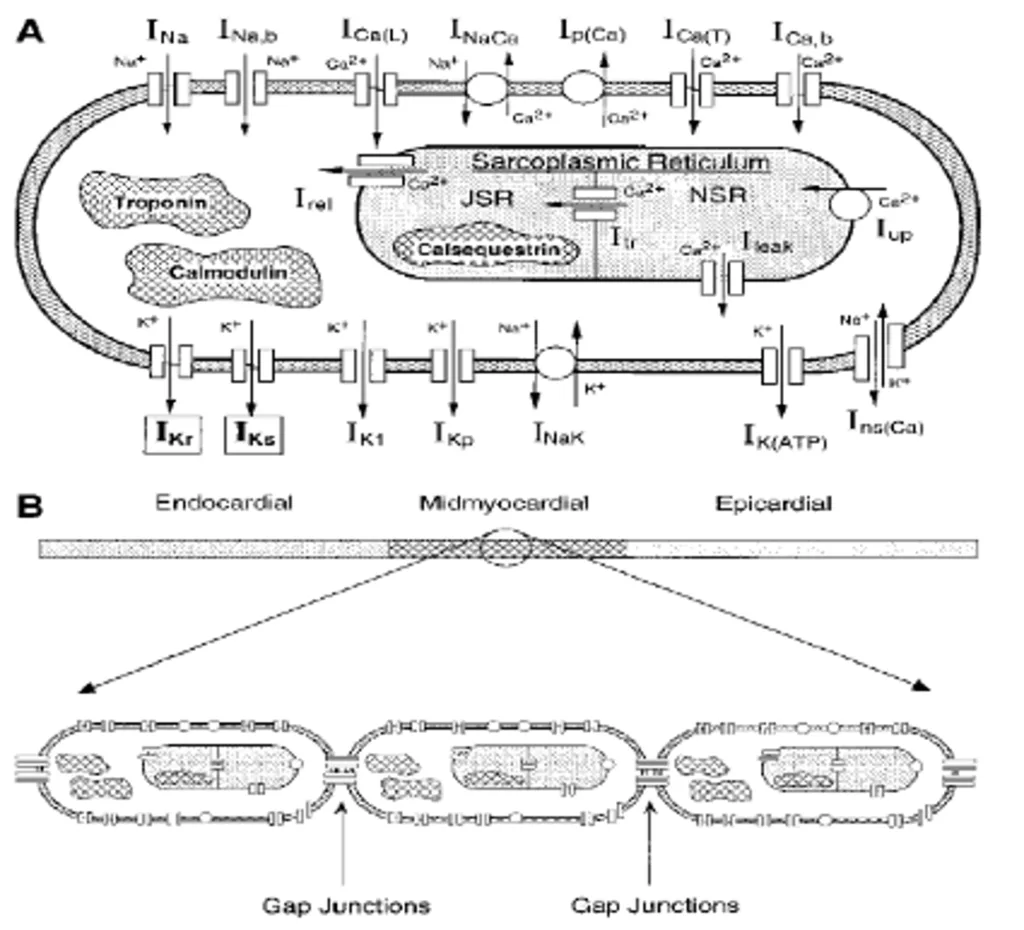

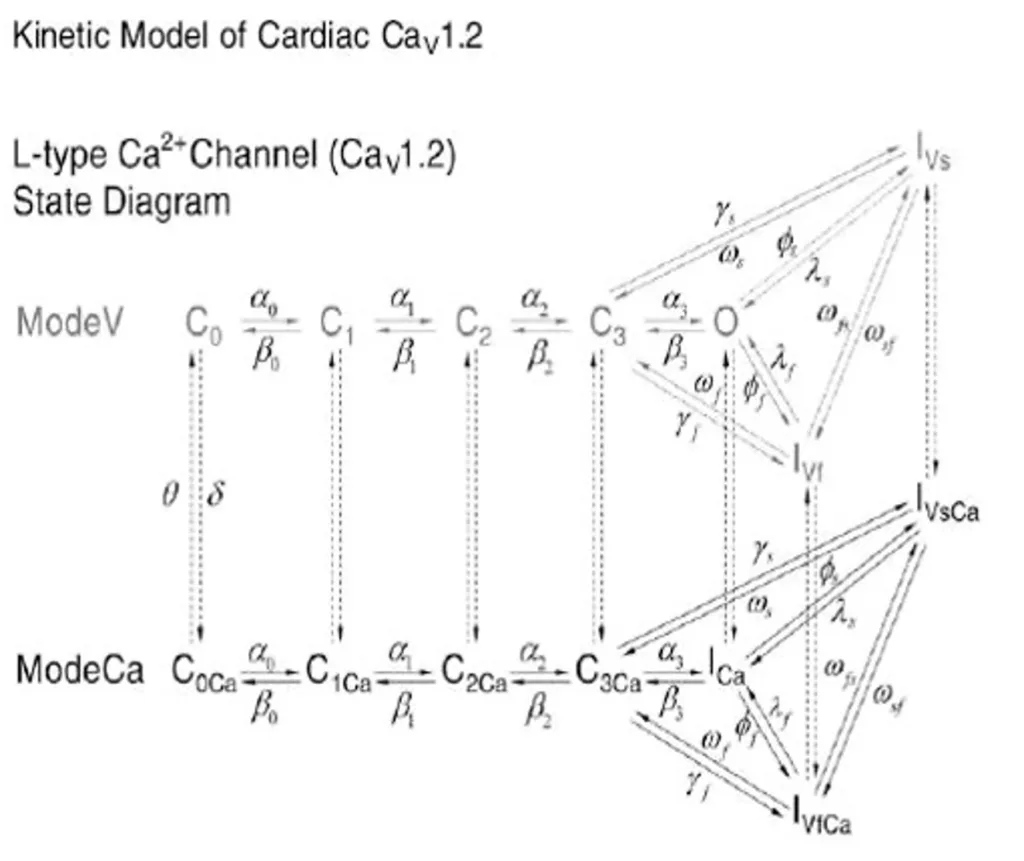

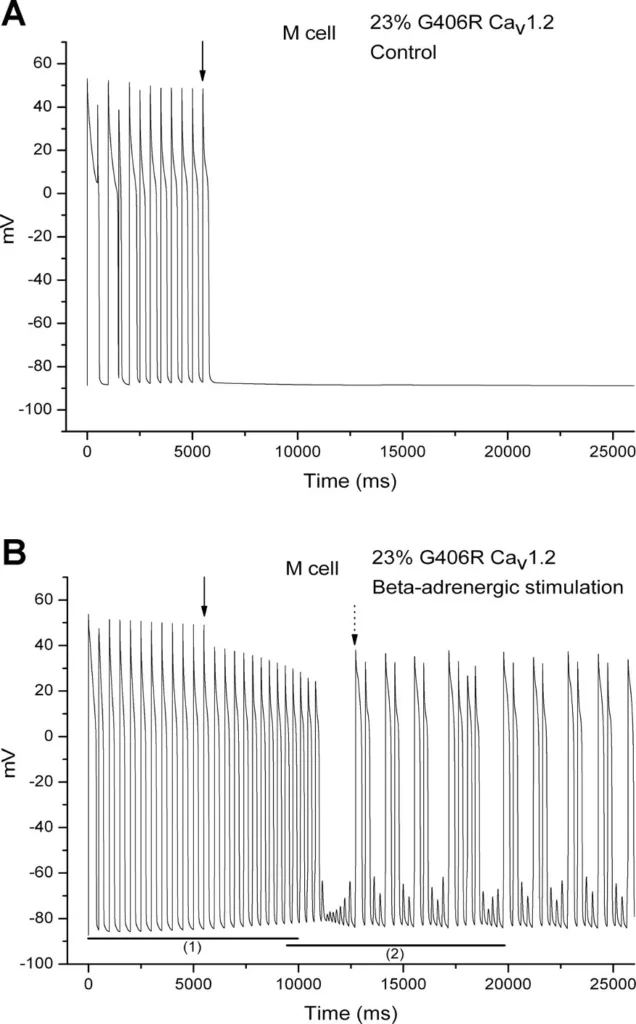

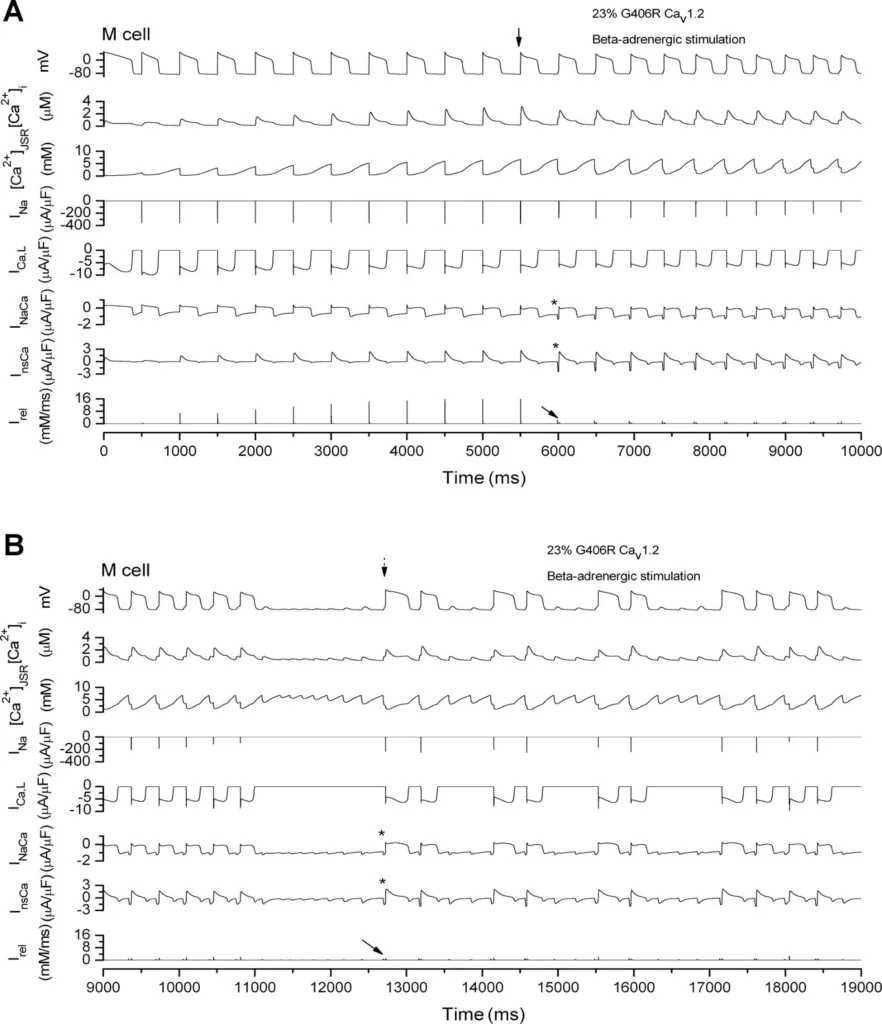

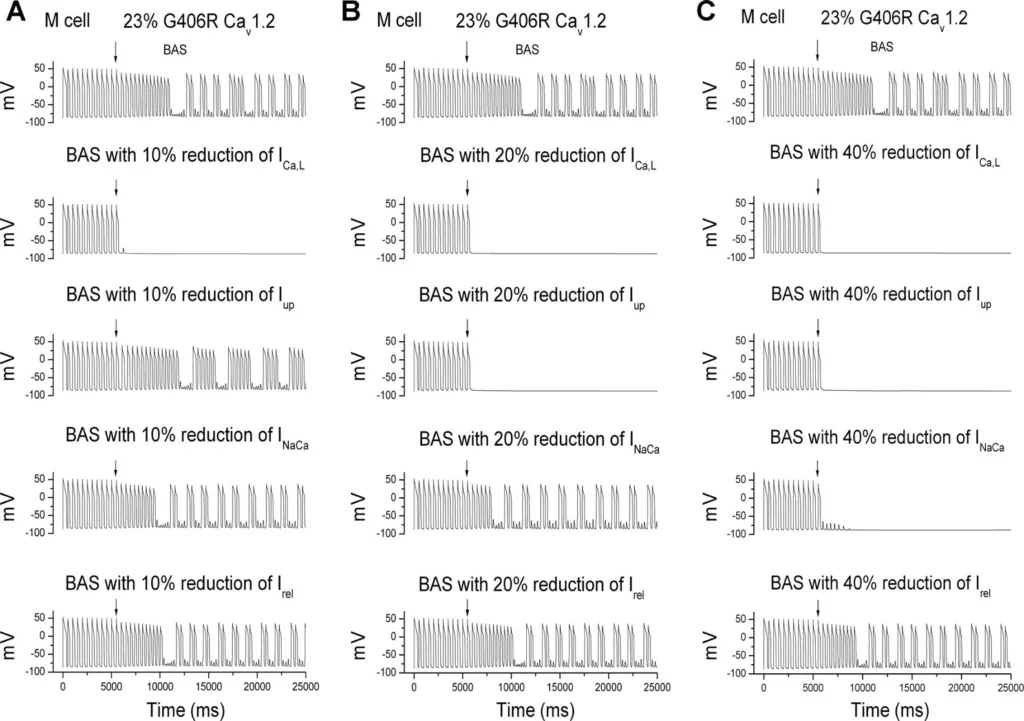

隨後,我在從VT患者的EP研究所收集的數據中,檢查了VT的啟動和終止模式,以及其對維拉帕米 (verapamil)(一種鈣通道阻滯劑)和普萘洛爾 (propranolol)(一種β-阻滯劑)的反應。這一分析可將VT根據細胞電生理中描述的機制分為三個不同類別:折返性 (reentry)、增強自動性 (enhanced automaticity) 和觸發活動 (triggered activity)。每個類別代表VT不同的潛在機制,理解這些機制對於制定有效的治療策略至關重要。這些研究結果於1983年和1988年發表在享有盛譽的《臨床研究雜誌 (Journal of Clinical Investigation [JCI]) 》上 (參考文獻 37,38)。

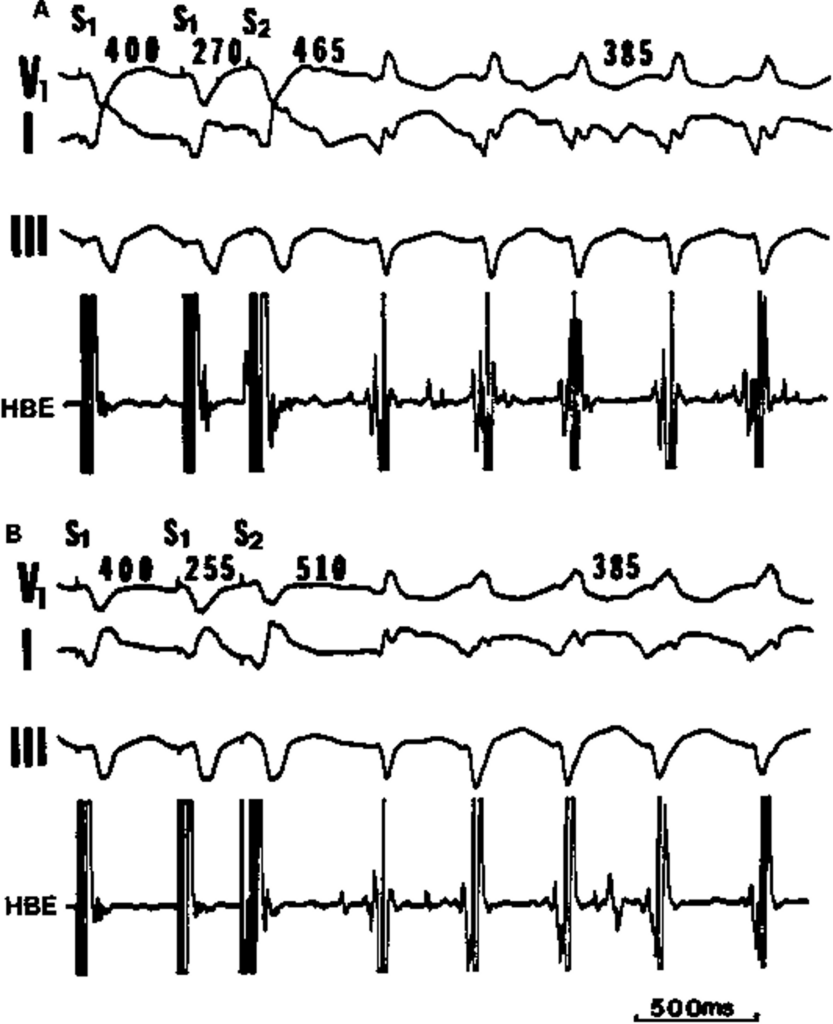

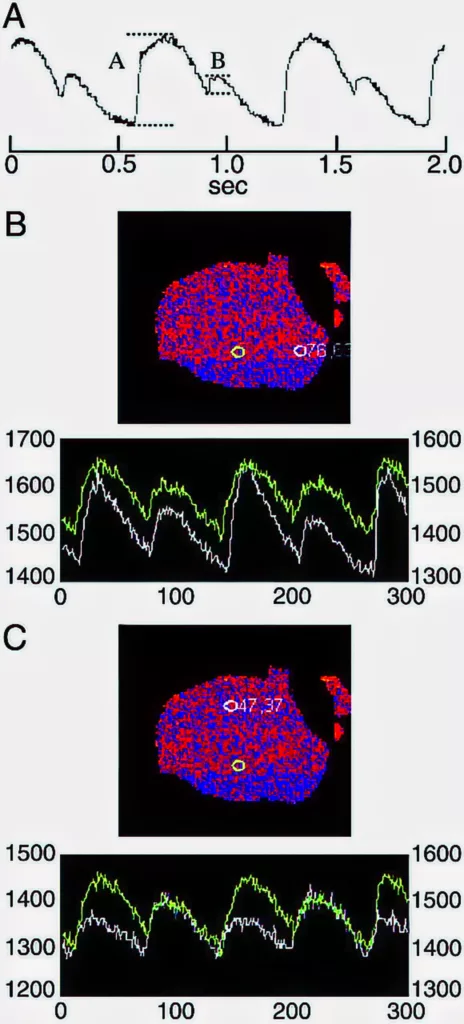

一名 59 歲男性患有動脈硬化性心臟病相關的心肌梗塞,透過程序性心室額外刺激引發心室性心搏過速。在週期長度(SI-SI) 為400 ms 的右心室起搏期間,早搏耦合間隔(SIS2) 為270 ms 的室性早搏(S2) 會引發週期長度為385 ms 的室性心動過速 (ventricular tachycardia [VT]) (A)。室性期前耦合間期 (SI-S2) 進一步縮短至 255 ms 也可引發 VT 發作 (B)。請注意,室性早搏耦合間隔 (SI-S2) 越短,室性早搏 (S2) 與 VT 第一次搏動之間的間隔就越長(465 與 510 ms)。 VT 可以透過超速心室起搏 (ventricular overdrive) 來終止。這些特徵表明 VT 具有折返性(reentry) 機制(參考文獻 37,《臨床研究雜誌 (Journal of Clinical Investigation)》許可)。

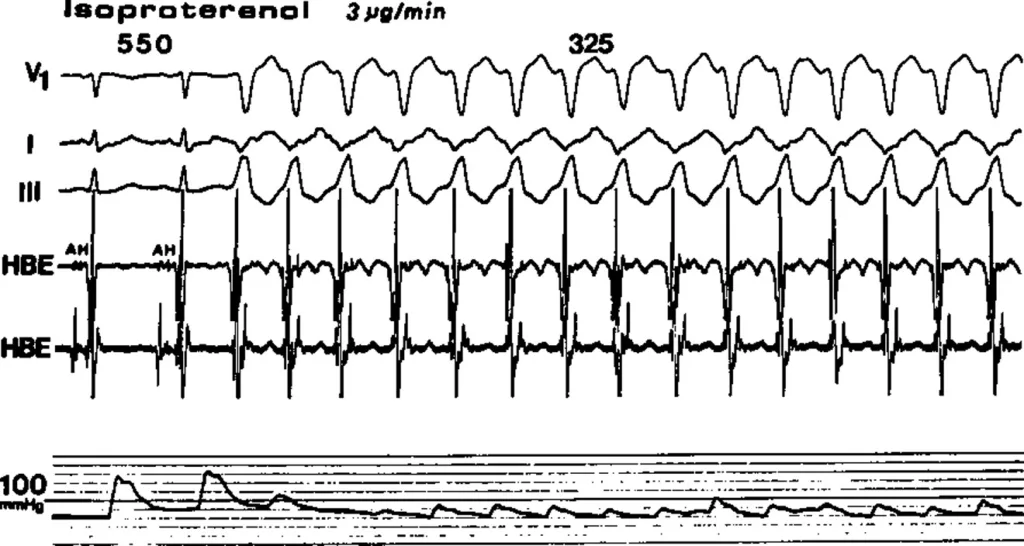

對一名臨床無結構性心臟病的 52 歲男性靜脈輸注異丙腎上腺素 (isoproterenol) 誘發室性心搏過速陣發。在程序化電刺激 (programmed electrical stimulation) 誘發心律不整失敗後,以3 ug/min 的劑量輸注異丙腎上腺素可將竇性心率從75 次/分鐘加速至109 次/分鐘(週期長度550 毫秒),並引發週期長度為325 毫秒的室性心搏過速 (VT)。右股動脈壓記錄在底部。 VT 不能透過超速心室起搏來終止。這些特徵表明 VT 具有增強的自動化 (enhanced automaticity)機制(參考文獻 37,《臨床研究雜誌 (Journal of Clinical Investigation)》許可)。

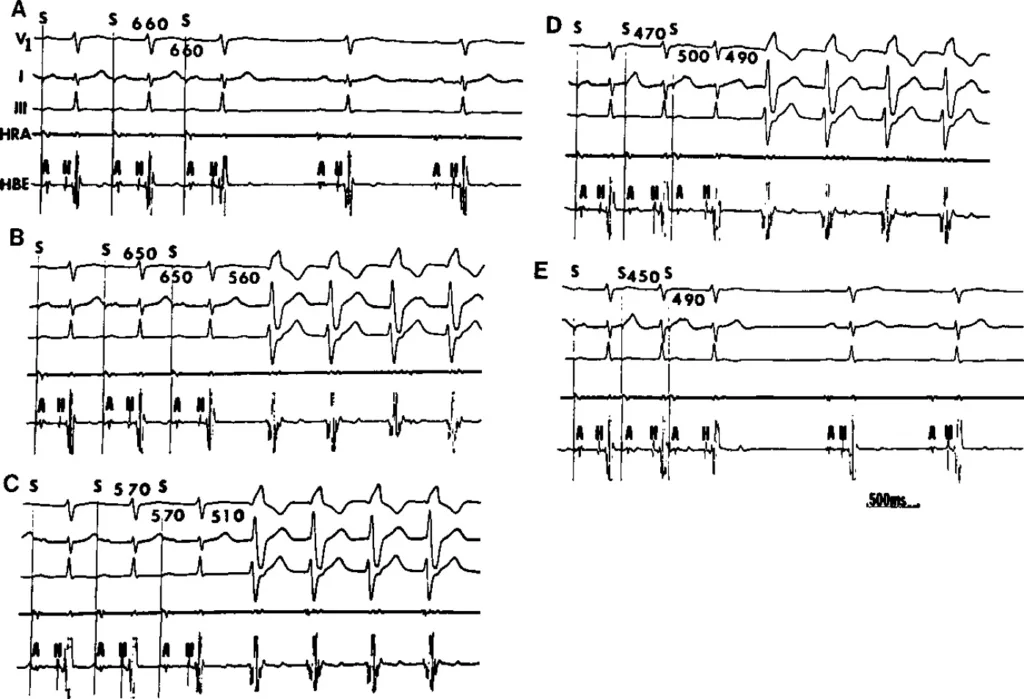

一名臨床無結構性心臟病的 18 歲男性在竇性心律期間發生室性心搏過速 (ventricular tachycardia [VT]) 的週期長度依賴性。休息時,竇性心律的週期長度為 0.84 秒 (A)。然後,在握力 (hand grip) 過程中,竇性速率會加快。當竇性心律週期長度達到 0.53 至 0.49 秒之間時,室性心搏過速開始(B 和 C)。竇率進一步加速(週期長度為 0.48 秒或更短)不會引發室性心動過速 (D)。請注意,隨著竇性心率加快,室性心搏過速的第一次搏動與其先前的竇性搏動(QRS complex)之間的間隔會縮短(0.52-0.45 秒)(B 和 C)。在維拉帕米 (verapamil) 輸注過程中,重複握力可加速竇性心率,週期長度在 0.53 至 0.49 秒之間,但無法引發室性心搏過速(E 和 F)。這些特徵表明 VT 具有觸發活動 (triggered activity) 機制(參考文獻 37,《臨床研究雜誌 (Journal of Clinical Investigation)》許可)。

右心房起搏節律期間誘發室性心搏過速 (VT)(與上述同一患者)。 (A) 週期長度 (S-S) 為 660 ms(對應的 R-R 間隔,660 ms)的 右心房起搏( HRA pacing) 不會啟動 VT。 (B、C、D) 週期長度 (S-S) 分別為 650、570 和 470 ms 的 右心房起搏(相應的 R-R 間隔分別為 650、570 和 500 ms)啟動 VT 發作。 (E) 週期長度 (S-S) 為 450 ms(對應的 R-R 間隔,490 ms)的 右心房起搏起搏不會啟動 VT。請注意,隨著心房起搏速率逐漸增加,VT 的第一次搏動與其先前的心房起搏搏動(QRS complex)之間的間隔逐漸縮短(B、C 和 D)。靜脈輸注維拉帕米後,心房起搏節律不再誘發心室快速。這些特徵表明 VT 具有觸發活動 (triggered activity) 機制(參考文獻 37,《臨床研究雜誌 (Journal of Clinical Investigation)》許可)。如“關於維拉帕米敏感性心室頻發性心動過速的修正”中所討論的,這種 VT 的第一個或幾個搏動可能是由觸發活動(延遲後去極化 [delayed after-depolarization, DAD])引起的,隨後由於鄰近亞閾值 (subthreshold)未表現 的DAD改變基質 (substrate) 而維持具有折返性 (reentrant) VT 。

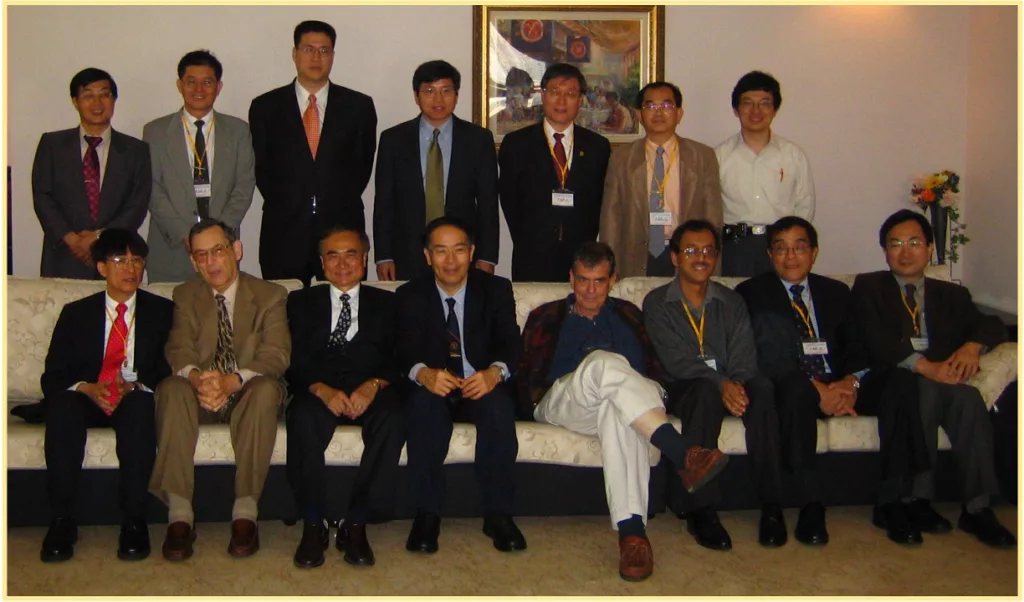

1983年,在美國心臟病學會年會期間,參加邁阿密大學電生理學小組聚會 (reunion) 。Benjamin Scherlag和Nabil El-Sherif(後排從左到右第6和第7); Maria Castellanos (Tino Castellanos夫人 ) 、 Ralph Lazarra、Tino Castellanos 和Robert Myerburg(前排從左到右第一、二、第三和第四)。Ming-Lon Young(楊明倫 )(後排左一站在我左邊)和 Sanjeev Saksena(後排右一)。

關於維拉帕米敏感性心室頻發性心動過速 (Verapamil-Sensitive Ventricular Tachycardia) 的修正

我們對維拉帕米敏感性心室頻發性心動過速(Verapamil-Sensitive Ventricular Tachycardia [VT])的研究揭示了重要的見解。最初,我們將其歸類為觸發活動 (triggered activity),但進一步研究表明它具有折返性 (reentry) 機制。我們後來的細胞模擬研究(cellular simulation study) 證明了一個關鍵點:鈣超載 (calcium overload) 不僅產生觸發活動 (triggered activity),而且還增強了基質 (substrate) 的特性,有利於折返性 (reentry) 的發生(參考文獻 39)。隨後的模擬研究進一步證實了這一發現。這些研究表明,鈣超載產生延遲後去極化 (delayed after-depolarizations [DADs]),一旦它們達到閾值 (threshold),就可以引起 triggered activity。同時,附近區域的亞閾值延遲後除極 (subthreshold DADs) 會引起的鈉通道可用性 (Na channel availability) 減少和間隙連接耦合 (gap junction) 增強,以及組織異質性 (tissue heterogeneity) 增加,因而導致脈衝傳輸 (impulse transmission) 的單向阻斷 (unidirectional block) ,並推動折返性 (reentry) 的進程 (參考文獻 40,41)。這些發現表明,verapamil-sensitive VT 是由 DADs 誘導的觸發活動 (triggered activity) 所啟動,隨後產生折返性室性心動過速 (reentrant VT) 。因此,reentry 的機制仍與 calcium overload 有關,可以用verapamil抑制。然而,為什麼這種 VT 主要發生在心臟結構正常的年輕人身上,仍然是個謎。未來的研究需要結合遺傳分析和鈣處理功能研究來解開這個謎團。

在三個引人注目的病例中觀察到觸發暈厥截然不同的原因

暈厥,俗稱暈倒 (fainting),通常是由腦部血流量減少引起的。心律失常,如心動過速(tachycardia)或心動過緩(bradycardia),可引起暈厥。然而,如以下案例所示,暈厥的觸發因素可以非常複雜且多樣化,為我們對這種情況的理解增添了一個有趣的層面。

第一個病例涉及一名32歲的男性企業主管。他在短短6個月內頻繁昏厥近20次。體檢結果平淡無奇;一系列的測試,包括運動壓力測試 (exercise stress testing)、48 小時動態心電圖監測 (48-hour Holter monitoring)以及輸注異丙腎上腺素 (isoproterenol infusion) 的心電生理學研究 (EP study),結果都屬正常。病因確實難以捉摸。最終,人們發現他從公司挪用了一百萬美元,而這些暈倒事件是由心理困擾,亦即內疚 (guilt) 或歇斯底里(hysterical responses) 所引發的。

第二起案件是一名22歲的士兵。他屢次在運動後的休息時間暈倒。有趣的是,做運動壓力測試 (exercise stress testing) 時,他也在恢復期間 (recovery) 出現這個症狀。暈倒前的心電圖顯示,竇性停搏伴隨心室停止搏動 (sinus arrest with ventricular asystole) 是根本原因。值得注意的是,在心電生理學研究 (EP study) 中,當我們停止異丙腎上腺素輸注 (isoproterenol infusion) 時,心電圖顯示竇性停搏伴隨室性逸搏心律 (sinus arrest with a ventricular escape rhythm)。透過阿托品 (atropine) 和β-受體阻斷劑 (beta-adrenergic receptor blocker) 的綜合藥理學測試,以及重複的運動測試,我們得出結論: 長時間的竇性停搏 (prolonged sinus arrest) 是由於運動停止後引起的交感神經激活撤消 (withdrawal of sympathetic activation) 和副交感神經過度反彈( over-rebound of parasympathetic activation) 所致(參考文獻42)。

第三個病例涉及一名 68 歲女性。她在行走時出現不明原因的昏厥(六個月內三次),且沒有心悸或胸悶等警訊。 除了輕微超重外,身體檢查結果以及靜止心電圖和超音波心動圖 (echocardiography) 檢查均無異常。 最初,我們並未對她進行廣泛的測試,然而,事件記錄器 (event recorder) 在她暈倒期間記錄到了陣發性心房顫動 (paroxysmal AF) ,以及高心室率(約 160 次/分鐘)。她接受的藥物治療效果良好。兩年後,由於心搏過速-緩慢症候群 (tachycardia-bradycardia syndrome,病態竇房結症候群 [sick sinus syndrome] 的一種),她需要植入永久性心律調節器 (permanent pacemaker)。此案例強調,在診斷暈厥時需要考慮各種原因,包括沉默型 (無症狀) 心律失常 (silent [asymptomatic] arrhythmias)。

新的抗心律不整藥物 (Antiarrhythmic Agents)

由於萊特曼陸軍醫療中心 (LAMC) 加入作為研究地點之一,因此有了足夠的病患來源之後,我便著手研究普羅帕酮 (propafenone) ,一種新型的 Vaughan-Williams IC 類抗心律不整藥。這項研究啟動了propafenone 的開發。即使在今天,propafenone 仍然是治療心房顫動 (AF) 和某些心律不整 (如 supraventricular tachycardias、WPW syndrome、ventricular arrhythmias) 的選擇(參考文獻 43)。

隨後,我領導了其它兩種有潛力的藥物, 依索麥醇 (esmolol) 和地爾硫𣊉 (diltiazem), 的全國性多中心研究 (multicenter study)。Esmolol是一種超短效β-受體阻滯劑,起效迅速(半衰期僅9秒),對於需要暫時性β-腎上腺素阻滯的患者特別有利(參考文獻44);Diltiazem是一種鈣通道阻滯劑(參考文獻45),類似於維拉帕米 (verapamil),屬於Vaughan-Williams IV 類抗心律不整藥物。我們還研究了奈多洛爾 (nadolol),一種長效β-受體阻滯劑,具有持續作用(半衰期15.5小時),口服可用(參考文獻46, 47),是長期管理的適當選擇。

這些與優秀臨床研究人員合作的研究,為這些新型藥物的療效和安全性提供了寶貴的見解。。與這些受人尊敬的同事一起工作,對我個人來說,是意義非凡的經驗。

對照護病患觀點的轉變

有天上午,一位病患的妻子來訪,向我傳達了一個強有力的訊息。她平靜地將她丈夫在去世前寫的一封信交給我;這封信深深地觸動了我。她丈夫表達了對我醫學專業能力的感激,同時也透露了他在得知晚期心臟病的嚴重預後時的絕望。當我意識到我的溝通方式所帶來的負面影響時,感覺一陣悲傷。回顧過去,我承認我過於專注在科學的事實,而無意中忽略了照護病人的一個重要成分:「帶著希望的鼓勵」。在接下來的一週,我一直食慾不振,陷在懊悔中。這個關鍵事件,促使我重新審視自己照護病患的方式。除了傳統的「五指法」,包括病史、體檢、心電圖、胸部X光和實驗室檢查之外,我還能提供更多東西嗎? 我終於明白,答案是肯定的。我可以透過樂觀的態度和鼓勵,使病患萌生希望,因而改善病患的預後、減少住院率,甚至延長壽命。

學術圈外: 社區參與和國際合作

我在 UCSF 的時光不僅僅作學術研究。閒暇時,我積極參與台裔美人的社區活動,包括創立中半島台灣同鄉會和北加州台灣醫師協會。我也經常參加迦南台灣基督教會的活動。在籌劃和執行這些活動時,我常與高中同學吳新一分享,並獲得他的協助。

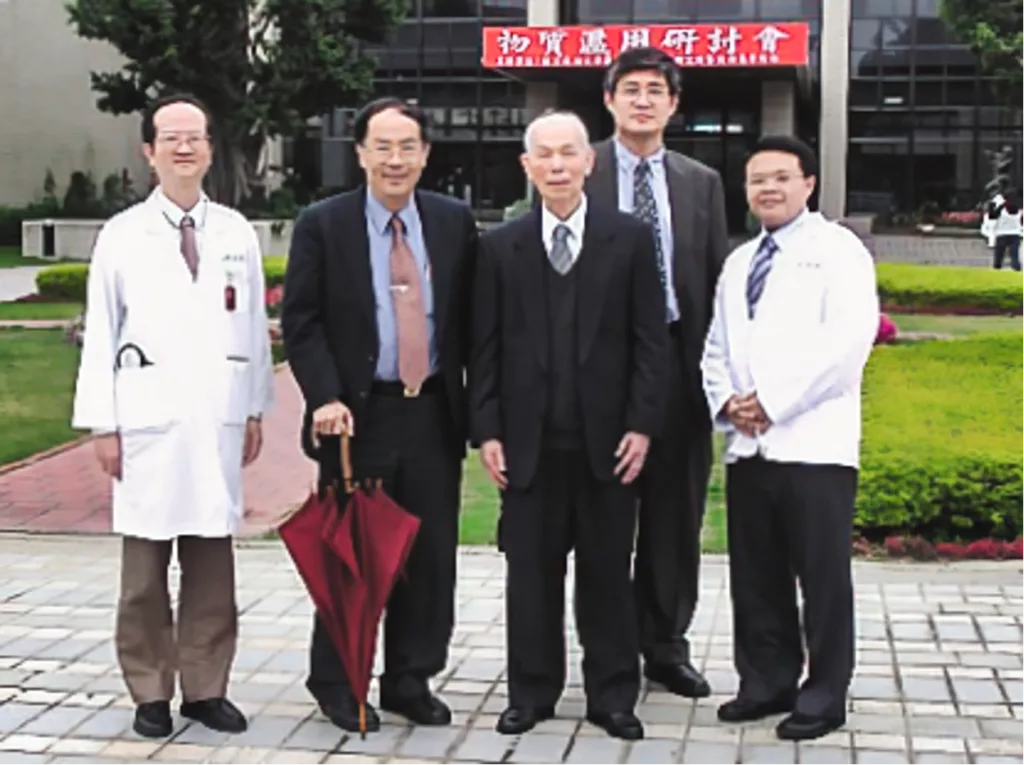

我在專業領域裡的貢獻不僅限於美國境內。台灣和中國的一些學術醫療中心,包括台北榮民總醫院、我的母校國立台灣大學醫學院,以及上海醫學院和北京大學,均多次邀請我前往演講並進行心電生理學研究。這些國際交流促成了合作。在我任職 UCSF 期間,我也接待了幾位來自台灣和中國的學員,其中值得一提的是台灣高雄醫學大學的賴文德博士。他在 UCSF 與我共事了一年半。回到台灣後,我們繼續合作研究項目,最終共同撰寫了多篇論文(參考文獻30,31,34,48-50)。其中,一篇關於雙房室結傳導生理學 (physiology of dual AV nodal pathway conduction) 的論文發表於《循環 (Circulation)》雜誌(參考文獻49),我們清楚地證明了慢速-快速房室結折返性心動過速 (slow-fast AVNRT) 中 的興奮性間隙 (excitable gap) 的存在。高雄醫學大學 認同了他的成就,並在三年內晉升他為教授。後來,他成為高雄醫學大學附設中和紀念醫院的院長。

父親的疾病與醫師的無助

1987年,近十年沒見的父母第一次來舊金山探望我們。他們的到來帶給我們無限喜悅,但,很快就被一個令人擔憂的發展蒙上陰影。在和我們同住的期間,父親顯得異常的口渴和虛弱,而且,這是他在台灣時就已經出現的症狀。由於我們家族沒有糖尿病史,我對這情況感到非常擔心。父親到 UCSF Moffit-Long 醫院就診後,證實了我所擔心的事。他的血糖值驚人地高,進一步檢查,發現他罹患了胰腺頭部 (pancreas head) 腫瘤。這個消息是一個突然而毀滅性的打擊。

即使在當時,胰腺癌也是一個可怕的敵人,而 69 歲的父親又似乎特別脆弱。與包括在波士頓的幾位專家諮詢後,只是更加確定了令人沮喪的預後。惠普爾手術 (Whipple procedure) 提供了一線生存的希望,父親卻猶豫不決。有限的治療選擇,讓作為醫師的我感到極度無助。接下來幾週,父親的病情在數不清的醫院探視中逐漸惡化。顯示膽管阻塞的黃疸開始出現,使他的病情變得更加複雜。Moffit-Long 醫院為他進行手術以減輕膽管阻塞,但這也只帶來暫時的緩解。

看著曾經充滿活力的父親因病變得虛弱,是個令人痛苦的折磨。作為一名醫師卻無法幫助父親的強烈內疚感,加重了我情感上的負擔。我無法入睡,食慾減退,也不再像過去那樣的樂觀。我絕望地尋求任何可能的醫療方案,甚至諮詢了中醫師。儘管他們盡心醫治,但療效卻微乎其微。我變得更頻繁地往返台灣和舊金山。所幸在大部分時間裡,父親都沒有感覺疼痛。然而,在一段時間的住院和出院後,父親仍安詳地離世了。

三十多年過去了,對抗胰腺癌的戰鬥仍在繼續。早期診斷至關重要,而癌前病況識別方面也已有了相當的進展。但是,誰應該接受預防性內視鏡成像檢查 (preventive endoscopic imaging),仍然是一個難題。但戰鬥仍在繼續,隨著每一次發現,我們離解決方案更近了一步。這次經歷對我產生了深遠的影響;它突顯了醫學的有限,以及家人在面對如此可怕疾病時所承受的巨大情感壓力。

機緣巧合與人生轉折

1990年,臨床心臟電生理學,曾經是一個理論探索的領域,成為了強大的臨床工具。運用射頻能量導管消融 (radiofrequency catheter ablation)來消除心律失常的手術,徹底改變了 WPW 綜合症等疾病的治療方法。我聽說史丹佛大學正在尋找一位建立綜合性電生理學方案的領導人,當下強烈地感到自己想從事這項工作。獲得這個職位可不是一件有把握的事;有許多條件優異的候選人,競爭可能很激烈。但我還是提出了申請。Stanford University 對我的學術記錄印象深刻,很快地便邀請我舉辦一場學術講座,並要求我提出針對這個部門的五年工作計畫。

Stanford大學一個重要的考量是確保穩定的病患流通量。在 UCSF 的九年裡,我與灣區的醫生建立了緊密的關係,其中許多人是 UCSF 的校友。借鑒在 VAH 和 LAMC 建立 EP 小組的經驗,我聯繫了素未謀面、在凱薩醫療機構 (Kaiser Permanente) 工作的 Charles Young 醫師。Kaiser Permanente是一個整合的管理式醫療聯盟,擁有舊金山灣區的許多當地醫院。Charles Young也有在Kaiser Permanente建立 EP 計劃的抱負,但面臨著類似的挑戰。在一次午餐會面中,我提出了以 Stanford University 做為 Kaiser 的轉診中心來發展雙方的心電生理學部門的建議。他熱切地贊同這樣的構想。就這樣,我們由擁有共同的願景建立起了長遠的情誼。在我的五年計劃中,我列出了具潛力的轉診資源網絡,其中包含了 Kaiser Permanente 和 Charles Young 醫師。

在面試期間,搜索委員會主席 Richard Popp 教授似乎對我的計劃和最近在《臨床研究雜誌》(JCI)上發表的文章印象深刻。我在Stanford大學心臟科的演講進行得很順利。然而,一位來自台灣的研究員卻單獨拉住我,嚴峻地警告我,Stanford University 的心臟科目前一團糟,就像黎巴嫩 (Lebanon) 的貝魯特 (Beirut) 。他的話使我遲疑片刻,但也立即點燃了我一股頑強的鬥志。我回答說 : 「我知道現狀,不過,這也正是為什麼現在是加入的最佳時機。從這裡開始,情況只會變得更好」。他似乎對我無盡的樂觀感到驚訝,但我知道正是這種樂觀會激發改變和進步。

後來我得知,最終,他們只在作為臨床心臟電生理學家的我和心臟起博器 (cardiac pacemaker) 專家 Gerald Griffin 博士當中做決定。當 Stanford University 決定提供我這個職位時,我感覺難以置信,也無比興奮。在最終的談判中,Stanford University授予我心臟病學教授的終身職位 (tenured position)。在UCSF的舊金山總醫院 (SFGH) 奮鬥和奉獻多年的努力,終於得到了回報。這不僅僅是職業生涯的轉變,更是一個激動人心的新篇章,一個參與真正具有變革性事務的機會。

參考文獻 (References)

(27). Shen EN, Sung RJ. Initiation of atrial fibrillation by spontaneous ventricular premature beats in concealed Wolff-Parkinson-White syndrome. American Heart Journal, 1982;103:911-912.

(28). Bhandari AK, Quock C, Sung RJ. Polymorphous ventricular tachycardia associated with a marked prolongation of the Q-T interval induced by amiodarone. Pacing and Clinical Electrophysiology, 1984;7:341-344.

(29). Tai DY, Chang MS, Svinarich JT, Chiang BN, Sung RJ. Mechanisms of verapamil-induced conduction block in anomalous atrioventricular bypass tract. Journal of the American College of Cardiology, 1985;5:311-317.

(30). Huycke EC, Nguyen NX, Lai WT, Sung RJ. Spontaneous conversion of atrial flutter to antidromic atrioventricular reciprocating tachycardia in the Wolff-Parkinson-White syndrome. American Heart Journal, 1988;115:917-919.

(31). Lai WT, Huycke EC, Keung EC, Nguyen NX, Tseng CD, Sung RJ. Electrophysiological manifestations of the excitable gap of orthodromic atrioventricular reciprocating tachycardia as demonstrated by single extrastimulation. American Journal of Cardiology, 1989;63:545-555.

(32). DiCarlo LA, Morady FI, Schwartz AB, Shen EN, Baerman JM, Krol RB, Scheinman MM, Sung RJ. Clinical significance of ventricular fibrillation-flutter induced by ventricular programmed stimulation. American Heart Journal, 1985;109:959-963.

(33). Nguyen NX, Yang P, Huycke EC, Keung EC, Deedwania P, Sung RJ. Effects of beta-adrenergic stimulation on atrial latency and atrial vulnerability in patients with paroxysmal supraventricular tachycardia. American Journal of Cardiology, 1988;61:1031-1036.

(34) Huycke EC, Lai WT, Nguyen NX, Keung EC, Sung RJ. Role of intravenous isoproterenol in the electrophysiologic induction of atrioventricular node reentrant tachycardia in patients with dual atrioventricular node pathways. American Journal of Cardiology, 1989;64:1131-1137.

(35) Sung RJ, Shen EN, Morady F, Scheinman MM, Hess D, Botvinick EH. Electrophysiologic mechanism of exercise-induced sustained ventricular tachycardia. American Journal of Cardiology, 1983;51:525-530.

(36) Rosen MR, Reder RF. Does triggered activity have a role in the genesis of cardiac arrhythmias? Annals of Internal Medicin, 1981;94:794-801.

(37) Sung RJ, Shapiro WA, Shen EN, Morady F, Davis J. Effects of verapamil on ventricular tachycardias possibly caused by reentry, automaticity, and triggered activity. Journal of Clinical Investigation, 1983;72:350-60.

(38) Sung RJ, Keung EC, Nguyen NX, Huycke EC. Effects of beta-adrenergic blockade on verapamil-responsive and verapamil-irresponsive sustained ventricular tachycardias. Journal of Clinical Investigation, 1988;81:688-699.

(39) Sung RJ, Wu YH, Lai NH, Teng CH, Luo CH, Tien HC, Lo CP, Wu SN. Beta-adrenergic modulation of arrhythmogenesis and identification of targeted sites of antiarrhythmic therapy in Timothy (LQT8) syndrome: A theoretical study. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology , 2010;298:H33-H44.

(40) Liu MB, de Lange E, Garfinkel A, Weiss JN, Qu Z. Delayed afterdepolarizations generate both triggers and a vulnerable substrate promoting reentry in cardiac tissue. Heart Rhythm. 2015;12:2115-24.

(41) Scacchi S, Pavarino LF, Mazzanti A, Trancuccio A, Priori SG, Colli Franzone P. Transmural APD heterogeneity determines ventricular arrhythmogenesis in LQT8 syndrome: Insights from Bidomain computational modeling. PLoS One. 2024;19(7):e0305248.

(42) Huycke EC, Card HG, Sobol SM, Nguyen NX, Sung RJ. Postexertional cardiac asystole in a young man without organic heart disease. Annals of Internal Medicine, 1987;106:844-5.

(43) Shen EN, Keung E, Huycke E, Dohrmann ML, Nguyen N, Morady F, Sung RJ. Intravenous propafenone for termination of reentrant supraventricular tachycardia. A placebo-controlled, randomized, double-blind, crossover study. Annals of Internal Medicine, 1986;105:655-61.

(44) Sung RJ, Blanski L, Kirshenbaum J, MacCosbe P, Turlapaty P, Laddu AR. Clinical experience with esmolol, a short-acting beta-adrenergic blocker in cardiac arrhythmias and myocardial ischemia. Journal of Clinical Pharmacology, 1986;26:A15-A26.

(45) Huycke EC, Sung RJ, Dias VC, Milstein S, Hariman RJ, Platia EV and the Multicenter Diltiazem PSVT Study Group. Intravenous diltiazem for termination of reentrant supraventricular tachycardia: A placebo-controlled, randomized, double-blind, multicenter study. Journal of the American College of Cardiology, 1989;13:538-544.

(46) Chang MS, Sung RJ, Tai TY, Lin SL, Liu PH, Chiang BW. Nadolol and supraventricular tachycardia. Journal of American College of Cardiology, 1983;2:894-903.

(47) Sung RJ, Olukoton AY, Baird CL, Huycke EC, The Nadolol Research Group. Efficacy and safety of oral nadolol for exercise-induced ventricular arrhythmias. American Journal of Cardiology, 1987;60:15D-20D.

(48) Lai WT, Wu SN, Shen SH, Hwang YS, Sung RJ. Negative dromotropism of adenosine under beta-adrenergic stimulation with isoproterenol. American Journal of Cardiology, 1992;70:1427-1431.

(49) Lai WT, Lee CS, Sheu SH, Hwang YS, Sung RJ. Electrophysiological manifestations of the excitable gap of slow-fast AV nodal reentrant tachycardia demonstrated by single extrastimulation. Circulation. 1995;92:66-76.

(50) Sung RJ, Kuo CT, Wu SN, Lai WT, Luqman N, Chan NY. Sudden Cardiac Death Syndrome: Age, Gender, Ethnicity, and Genetics. Acta Cardiologica Sinica, 2008;24:65-74.

史丹佛大學 (Stanford University)(1991年3月1日 – 2001年6月30日)

建立”心電生理學和心律失常服務部門 (Cardiac Electrophysiology and Arrhythmia Service)”

在我加入史丹佛大學醫學中心 (Stanford University Medical Center [SUMC]) 後,我主動成立了心律不整服務(CEAS)。團隊最初包括我、Bing Liem、Michael Lauer(我在史丹佛的第一位EP研究員,後來又有Sung Chun加入) 以及護士Jane Peterson (Linda Ottoboni 和Michell Gould隨後加入)。我們所面臨的挑戰,主要是與加州大學舊金山分校 (UCSF) 競爭轉診的病患和研究資源。所幸我來到SUMC的消息,引發了病人轉診量的激增,很快就達到3至4倍,並持續增加。為了應對這種增長,我們經常將工作時間延長到晚上7-9點。大多數患者需要以導管消融 (catheter ablation) 治療房室往復性心動過速 (AVRT [Wolff-Parkinson-White症候群])、房室結迴旋性心動過速 (AVNRT) 、心房撲動 (atrial flutter),心室心動過速 (ventricular tachycardia) 以及植入心律調節器 (pacemakers) 和心臟復律器/去顫器 (implantable cardioverter/defibrillators [ICDs]) 。為了由凱薩醫療機構 (Kaiser Permanente) 轉診來的病人,Charlie Young經常加入我們的EP study及相關手術,突顯了我們工作的協作性質。我們團隊的成長和合作,對CEAS的成長和成功起到了關鍵作用,證明了團隊合作在實現目標方面的威力。我們期待未來進一步的合作和成長。

為了緩解工作壓力,每週五下午五點後,我們的團隊都會聚集在史丹佛購物中心的一家餐廳,享用小吃、飲料,增進情誼。我們稱之為“TGIF”(感謝上帝,今天是星期五)。這些年來的工作經驗,鍛鍊出我們在心律不整的心內標測 (intracardiac mapping) 、射頻導管消融 (radiofrequency catheter ablation) 、 裝置植入 (device implantation),以及之後的雷射激光輔助導線提取 (laser-assisted lead extraction) 等方面的技能。如所預期的,心律轉復除顫器(ICDs)裝置植入的需求也明顯增加了,每年達到100-120例。為了因應這樣的增長,SUMC為我們翻新了兩個專用空間 (SUMC共有10間導管室供各科室使用)。2號導管室用於植入起搏器 (pacemakers) 和ICDs,5號導管室則用於EP study 及射頻導管消融。5號導管室在我心中佔有特殊地位:我在房內配備了環繞音響,用音樂讓病人放鬆;後來,又以紀念我父親宋森藤 (Sen-Turng Sung) 先生的名義,將它捐給了SUMC。

Mark Anderson醫生在 5號導管室進行心律不整導管消融術。

外展計劃 (Outreach Program): 發揮我們在心律不整照護上的影響力

我們提供了心律失常諮詢服務給鄰近的醫院,如聖荷西 (San Jose) 醫院 、奧康納 (O’Connor) 醫院、埃爾卡米諾 (El Camino) 醫院和華盛頓 (Washington) 醫院。我也積極在舊金山灣區 (San Francisco Bay area)、南加州和其他州(如俄勒岡州 [Oregon] 和內華達州 [Nevada])發表演講,分享有關心律失常機制和治療選擇的見解,增進全科醫師對心律失常處理的認識。

此外,我每年組織一次有關心臟心律失常的研討會 (Stanford Annual Cardiac Arrhythmia Symposium),為參加的醫生提供免費的CME (continuing medical education) 學分。最後,我們為ICDs患者(主要是突發性心臟死亡 [sudden cardiac death] 的倖存者)及其家人舉辦年度家庭聚會(ICD Support Group),提供日常護理以及醫藥知識的教育。這項活動傳遞了樂觀和希望 (Optimism 和Hope),激勵患者繼續過著幸福、有意義的生活 ,是我在 UCSF 任職時學到的教訓。有幾家設備和製藥公司出錢贊助這些社區活動;來自Medtronic和St. Jude這兩家設備公司的經援,還使我們能夠在心臟學部門增聘兩名臨床心電生理學研究員 (EP Fellowship) 。

隨著計劃項目的增加,我們每年還迎接一名由香港心臟協會 (Hong Kong Heart Association) 贊助的的額外研究員。透過SUMC,我也幫助來自香港的研究員取得加州執照,讓他們可以在SUMC和 Kaiser Permanente 醫療機構間輪流接受訓練。這種合作使聖克拉拉凱薩醫院 (Santa Clara Kaiser Hospital) 成為一個培訓臨床心電生理學研究員 (EP Fellowship) 的教學醫院,而Charlie Young則順理成章地成為Kaiser培訓計畫的主任 (Director)。

值得一提的是,史丹佛大學內科部主任Edward D. Harris, Jr. 教授(1937-2010)和心血管醫學主任Victor Dzau教授在我主責的CEAS 部門的快速建立和發展上,提供了很多的協助。他們的遠見和領導,無疑是我們成功的關鍵。

門診轉介和個人榜樣

史丹佛大學醫院(SUMC)是一家私人轉診醫療中心,與舊金山的社區醫院舊金山總醫院(SFGH)不同。我們的醫師團隊每週二到三上午在門診部看病人。這些患者由來自不同地區(包括外州)的醫師轉介,因此,我們偶爾會遇到一些名人。我對兩位個性截然不同的教授印象最深刻。

Arthur Kornberg(1918-2007)是史丹佛大學的傑出教授,也是 1959 年諾貝爾生理學或醫學獎 (Nobel laureate in Physiology or Medicine) 的得主。他不僅是同事,也是朋友。他發現的 DNA 聚合酶 (polymerase) 是一種負責 DNA 複製 (replication) 的酶,徹底改變了我們對生命的理解。這種DNA 聚合酶 (polymerase) 使科學家能夠複製 DNA,即攜帶所有生物體遺傳信息的分子。他的研究為開發新的藥物和技術來抗擊癌症和愛滋病 (AIDS) 等疾病鋪平了道路。我們的專業互動發展成為真摯的友誼,他甚至尋求我的醫療建議。與這麼了不起的人的私交,對我的生活產生了深遠的影響。Arthur Kornberg教授無疑是我生命中的榜樣。

與之形成鮮明對比的是Edward Teller(1908-2003),加州大學伯克利分校 (University of California at Berkeley) 的榮譽教授,通常被稱為「氫彈之父 (Father of the Hydrogen Bomb)」。他在核物理 (nuclear physics)、分子物理 (molecular physics)、光譜學 (spectroscopy) 和表面物理 (surface physics) 方面的貢獻不僅不可否認,而且具有里程碑意義。他的工作備受尊重,對科學領域的影響深遠。觀看電影《奧本海默 (Oppenheimer)》,我驚訝地發現他參與了研製結束第二次世界大戰的原子彈。這部電影還探討了圍繞氫彈研發的道德困境,以及它對人們生活所產生深遠的影響。無論如何,在我看來,Edward Teller教授是一位經驗豐富且受人尊敬的長者。

蓬勃發展的領域

由於導管消融 (catheter ablation) 成為一種治療心律不整的方法,使我經常受邀在國內外會議上展示我們團隊的工作成果。這些演講主要聚焦在房室結 (AV node) 的心電生理學,以及房室結迴旋性心動過速 (AVNRT) 消融的技術。我持續倡導,選擇性慢通路消融 (selective ablation of slow pathway conduction) 是消除這種心律不整最合乎邏輯的方法(參考文獻 25)。我們團隊積極地在這一領域進行研究,發表了一些關於這方面的文章(參考文獻51-57)。

此外,我們推動了一項關於新型抗心律失常藥物索他洛爾 (sotalol) 的多中心研究 (multicenter study) 。Sotalol是一種屬於Vaughan-Williams分類第三類的藥物,但也有些抑制β-腎上腺素受體活性的作用 (β-adrenergic receptor blocking effect)(參考文獻58)。再者,為了增強臨床項目的實力,我安排 Sung Chen學習雷射激光輔助導線提取 (laser-assisted lead extraction) 的技術,後來又敦請Charlie Young促進心房顫動消融 (catheter ablation of atrial fibrillation) 的方案。

我們自 1970 年代中期以來就有使用amiodarone的經驗(參考文獻 59)。有一個國家級研究小組邀請我們參加 AICD ( Antiarrhythmics Versus Implantable Defibrillators) 研究,比較 ICDs 和口服amiodarone兩者在預防猝死 (sudden death) 上的功效(參考文獻 60)。其實,我覺得這樣的比較並不合邏輯,也不公平,因為amiodarone是用來抑制VT/VF的發生,而ICD是用來在VT/VF發生後終止它們的延續。因此, AICD研究看起來像是拿蘋果來跟橘子做比較。

儘管如此,這條研究路線引導我探索這些患者的心室易損性 (ventricular vulnerability)。當時,一般使用低能量電擊(0.1焦耳 [joule], 以及之後使用的 0.2焦耳)(參考文獻61)來確定患者的心室除顫閾值(defibrillation threshold [DFT])。用這個方法,使我能夠觀察到”心室易損期(ventricular vulnerability period [VVP])”(參考文獻61)。患者在仰臥位 (supine position) 時,通常在誘發心室纖維顫動(VF)後8秒內失去意識。我們測量出, VVP存在於心電圖 (ECG)上 T波 (T wave) 的上升支 (ascending limb) 到T波峰 (the peak of the T wave) 或稍微超過T波峰的期間,佔QT間期 (QT interval) 的12.2 ± 5.8%。我們用VVP的中點,亦即T波峰前0到90毫秒(平均32.9 ± 26.0毫秒),來確定心室纖維顫動 (VF) 的閾值 (ventricular fibrillation threshold [VFT]) 。在21名患者中,16名(76.2%)的VF閾值 (VFT) ≤0.2焦耳(約57伏特),3名為0.4焦耳(約81伏特),2名為0.6焦耳(約99伏特)。因此,一般來說VF閾值很低(≤0.2焦耳)。

在現實生活中,我們偶爾看到有人胸部被擊中後立即倒下,即所謂commotio cordis,是可以透過VVP 的存在來解釋的。很高興經由這項研究,我第一次清楚地看到,我們可以透過心電圖更準確地預測 VVP 的持續時間 (duration)。後來,我還學到 VVP、VFT 和 DFT 的動態性質 (dynamic nature),知道它們會受到心率快慢(週期長度的變化)、缺血、不同藥物、電解質失衡等等的影響而有所改變,進而與心臟猝死機制 (mechanism of sudden cardiac death) 有關。

基礎心電生理學實驗室

史丹佛大學非常慷慨。除了兩間臨床心電生理學實驗室外,又給了我兩間基礎心電生理學研究室,分別用於微電極記錄 (microelectrode recording) 和動物實驗。雖然我在邁阿密大學時曾與 Arthur Basset 一起進行過貓類動物實驗,但我還是請史丹佛大學同事William Clusin副教授,來自荷蘭的研究員 Hanno Tan與來自中國的研究員You-Wen Qian 一起在動物實驗室建立一個血液灌注兔心臟 (blood-perfused rabbit heart) 的動物模型。至於微電極記錄研究室,幸運地有加州大學舊金山分校 (UCSF) 的Edmond Keung自願指導來自中國的研究員Ton Lu進行操作。 隨後,范德比爾特大學 (Vanderbilt University) 的光學成像 (optical imaging) 專家Shien-Fong Lin也加入了我們的兔子實驗。